害虫・鼠族・鳥類の防除、異物混入・虫類鑑定調査、食品衛生管理なら横浜市にある東化研(アズマカケン)株式会社におまかせください

「益虫・害虫の話」(17) part2

-:忌避剤という化学物質:-

今日、一般家庭で広く用いられているのは、ムシよけスプレーで、吸血性昆虫を対象としたものである。

その有効成分は、DET(ジエチルトルアミド)で、製剤にはエアゾールを始めとして湿布用など多用である。

これらが、ハチ類に対して有効かと云うとかなり疑問である。ハチの攻撃から避けるには、服装を充分にする事が基本である。

忌避剤と云うと「蚊・ブユ」を思い起こすが、寄生性ダニ類やゴキブリの防除にも有効である。

こんな中の主要なものを上げると、次のものがある。

タブトレックス:

この化合物は、比較的古く、特に家畜用(放牧牛など)の忌避剤として広く使用されていた。

化学名は、ジ-mブチル・サッシネートと呼ばれ、

構造式はCH3(CH2)3OCOCH2CH2COO(CH2)3CH3で、無色の液体である。

経口急性毒性は、ラットで8000mg/kgと低毒性である。このタブトレックスは、吸血昆虫にも有効であるが、アリやゴキブリに対し有効である。

もともと、家庭用のゴキブリ忌避剤に適していたが、〝殺す〟と云う事が先行した時代に開発されたため、その出番を失った忌避剤である。しかし、今、再吟味されるべき忌避剤である。

MGK‐11(レッパー111):

この化合物はゴキブリ用に開発されたもので、急性経口毒性がラットで2500mg/kgである。当初、実用製剤には、カ、ブユ用に0.2~5%の軟膏やローションなどがあった。

この物質も、ゴキブリ用として有効であるには関わらず、繁用製剤の開発までに至らなかった。

その他:

以上の他に、MGK-R-326、MGK-R-874、B・P・リペレント、インダロンなどがあったが、登場の時期が悪く、本来の機能を発揮する機会の無いまま、埋没している。

忌避剤は、刺咬・吸血の防止が先行したため、〝噛じる〟を避けるあるいは、〝潜む〟を阻害するなどを考えなかった。

今日、総合的有害生物管理(IPM)の時代を迎えて居り、過去の物質の見直しが必要である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

-:忌避剤という化学物質:-

今日、一般家庭で広く用いられているのは、ムシよけスプレーで、吸血性昆虫を対象としたものである。

その有効成分は、DET(ジエチルトルアミド)で、製剤にはエアゾールを始めとして湿布用など多用である。

これらが、ハチ類に対して有効かと云うとかなり疑問である。ハチの攻撃から避けるには、服装を充分にする事が基本である。

忌避剤と云うと「蚊・ブユ」を思い起こすが、寄生性ダニ類やゴキブリの防除にも有効である。

こんな中の主要なものを上げると、次のものがある。

タブトレックス:

この化合物は、比較的古く、特に家畜用(放牧牛など)の忌避剤として広く使用されていた。

化学名は、ジ-mブチル・サッシネートと呼ばれ、

構造式はCH3(CH2)3OCOCH2CH2COO(CH2)3CH3で、無色の液体である。

経口急性毒性は、ラットで8000mg/kgと低毒性である。このタブトレックスは、吸血昆虫にも有効であるが、アリやゴキブリに対し有効である。

もともと、家庭用のゴキブリ忌避剤に適していたが、〝殺す〟と云う事が先行した時代に開発されたため、その出番を失った忌避剤である。しかし、今、再吟味されるべき忌避剤である。

MGK‐11(レッパー111):

この化合物はゴキブリ用に開発されたもので、急性経口毒性がラットで2500mg/kgである。当初、実用製剤には、カ、ブユ用に0.2~5%の軟膏やローションなどがあった。

この物質も、ゴキブリ用として有効であるには関わらず、繁用製剤の開発までに至らなかった。

その他:

以上の他に、MGK-R-326、MGK-R-874、B・P・リペレント、インダロンなどがあったが、登場の時期が悪く、本来の機能を発揮する機会の無いまま、埋没している。

忌避剤は、刺咬・吸血の防止が先行したため、〝噛じる〟を避けるあるいは、〝潜む〟を阻害するなどを考えなかった。

今日、総合的有害生物管理(IPM)の時代を迎えて居り、過去の物質の見直しが必要である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (17) Part 1

―:ハチ刺されとハチ毒の話:―

前回、「ペデリン」について紹介したが、毎年、死者が出ている虫の毒と云えば、〝ハチ毒〟をおいて他に無いだろう。

田舎のある時代には、多くの人がハチに刺された経験を持っていた。今は、田舎が無くなったが、ハチの巣除去の作業は少なくない。

この「ハチ」は、虫の仲間では種類の多い一群で、農作物を加害する農業害虫と称されるものから農業害虫に寄生し、これを駆除する益虫であったり、人に蜜を提供するものである。

こんなハチにも「毒」があって、それは種類によって大きく異なるようで、例えば、ミツバチ毒とスズメバチ毒とでは、表1.に要約したように大きく異なる。

しかし、アミン類は代表的な「発痛物質」で、両種ともにこれを持っている。成分的な違いはあるが、作用的には一様に、疼痛、発赤、局所壊死などの局所作用や血圧降下、平滑筋収縮、溶血などをもたらす。

何れにしても、ハチ毒は、アミノ酸を基本とした化合物で、その成分は、アミン類、低分子ペプチド、酵素類の三つに大別される。

なお、ハチの種類とアミン類の構成を比較するとスズメバチでは、ヒスタミン、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、アセチルコリンを含むが、アシナガバチでは、ヒスタミン、セロトニン、及びドーパミンのみで、ミツバチでは、ヒスタミン、ドーパミン、ノルアドレナリンと云う構成で、種類間に違いがみられる。

種類間での痛みの程度に違いがあるのは、この成分構成と関係のある事が、うかがえる。

スズメバチは、他の2種に比較し、プロテアーゼとマンダラトキシンを含み、特筆すべき恐いハチである。

また、注意すべきは、ハチ毒には酵素を含む高分子物質に抗原性があり、ハチに刺された場合のショック死の原因物質となっている事である。

ハチ刺されでの死亡事故は、この数年間30名前後である。死亡例の多くは殆どがアナフィラキシーショックによる血圧の低下と上気道の浮腫による呼吸困難が、原因である。

では、ハチ刺され(蜂刺症)への対応であるが、不幸にして刺された場合、刺された所に針が残っているかどうか、確認する。

残っていた場合、これを抜き取り、清潔な水でよく洗浄する。

ハチ刺されが、2回以降は、アナフィラキシー反応が現れる事があるので、救急処置に万全をきすこと。晩夏から秋にかけての山作業やハイキングなどには、ハチへの備えを充分にする。アドレナリンまたはエピネフリンを携帯すると良い。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ハチ刺されとハチ毒の話:―

前回、「ペデリン」について紹介したが、毎年、死者が出ている虫の毒と云えば、〝ハチ毒〟をおいて他に無いだろう。

田舎のある時代には、多くの人がハチに刺された経験を持っていた。今は、田舎が無くなったが、ハチの巣除去の作業は少なくない。

この「ハチ」は、虫の仲間では種類の多い一群で、農作物を加害する農業害虫と称されるものから農業害虫に寄生し、これを駆除する益虫であったり、人に蜜を提供するものである。

こんなハチにも「毒」があって、それは種類によって大きく異なるようで、例えば、ミツバチ毒とスズメバチ毒とでは、表1.に要約したように大きく異なる。

しかし、アミン類は代表的な「発痛物質」で、両種ともにこれを持っている。成分的な違いはあるが、作用的には一様に、疼痛、発赤、局所壊死などの局所作用や血圧降下、平滑筋収縮、溶血などをもたらす。

何れにしても、ハチ毒は、アミノ酸を基本とした化合物で、その成分は、アミン類、低分子ペプチド、酵素類の三つに大別される。

なお、ハチの種類とアミン類の構成を比較するとスズメバチでは、ヒスタミン、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、アセチルコリンを含むが、アシナガバチでは、ヒスタミン、セロトニン、及びドーパミンのみで、ミツバチでは、ヒスタミン、ドーパミン、ノルアドレナリンと云う構成で、種類間に違いがみられる。

種類間での痛みの程度に違いがあるのは、この成分構成と関係のある事が、うかがえる。

スズメバチは、他の2種に比較し、プロテアーゼとマンダラトキシンを含み、特筆すべき恐いハチである。

また、注意すべきは、ハチ毒には酵素を含む高分子物質に抗原性があり、ハチに刺された場合のショック死の原因物質となっている事である。

ハチ刺されでの死亡事故は、この数年間30名前後である。死亡例の多くは殆どがアナフィラキシーショックによる血圧の低下と上気道の浮腫による呼吸困難が、原因である。

では、ハチ刺され(蜂刺症)への対応であるが、不幸にして刺された場合、刺された所に針が残っているかどうか、確認する。

残っていた場合、これを抜き取り、清潔な水でよく洗浄する。

ハチ刺されが、2回以降は、アナフィラキシー反応が現れる事があるので、救急処置に万全をきすこと。晩夏から秋にかけての山作業やハイキングなどには、ハチへの備えを充分にする。アドレナリンまたはエピネフリンを携帯すると良い。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2009年09月01日09時06分

益虫・害虫の話」 (16)〈Part 2〉―:虫に刺されるのを避ける手段:―

益虫・害虫の話」 (16) Part 2

―:虫に刺されるのを避ける手段:―

夏になると屋の内外を問わず、虫との接触との機会が増える。生活の場で気になるのは、ハエ、カ、ゴキブリ、トコジラミ等は勿論のこと、外に出ればハチやドクガ等と云う物騒な連中が、待ち構えている。

夏を楽しむメニューの一つに、キャンプやハイキングがあるが、こんな場で雰囲気を壊すのが、カやブユあるいはアブといった、「刺咬吸血性昆虫」という輩である。

こんな虫達の危害から身を守るには、どうすれば良いのか、キャンプ、ハイキングを念頭に、その方法を紹介する。

この方法は、いくつかあるが、忌避剤の利用が便利なので、この事について述べる。

忌避剤の始まり

忌避剤(リペレント)とは、虫などを寄せつけない薬剤のことであるが、すこし説明を加えると次のようなものである。

昆虫の物質に対する走化性のうち、ある種の生理活性物質に対し、逃げたり遠ざかる行動、負の走化性を利用したものである。

忌避剤は、昆虫の飛来、接近、摂食、刺咬・吸血を防ぐことを目的としたものである。

なお、忌避剤には、嗅覚に対するものと味覚に対するものがあって、一般に前者は臭気を有し、後者には臭の無いものが多い。

この忌避剤の起源となったのは、野生の動物が外部寄生虫の攻撃から身を守るため、泥を体に塗る行動にヒントを得て、粘土や顔料を顔や体に塗りつけたのが始まりとされている。

古い時代には、ケロシン、クレオソート、ピリジン、ある種のオイルエキス、ボルドー液などが、忌避剤として使用されていた。

なお、記録によるとラクダの尿、タール混合物、大麻や朽木の煙が忌避剤として用いられていたと云う。

今でも、シトロネラ、ヒマラヤ杉の油、ユーカの油などが、使用されている。その他、虫除けのために、植物を燻(クス)べる方法がとられている。

今日の忌避剤の背景

今日広く使用されている忌避剤は、第二次世界大戦が大きく関わり、発達させたものである。

その忌避剤の種類は多いが、最も広く用いられているのが、DETである。これは1954年に米国で開発されたものである。

一般にDET、Delphene、Deetなどと呼ばれ、化学名をN,N-diethy’-m-toluamideと云うが、略して「ジエチルトルアミド」と呼んでいる。

この物質は、水には不溶であるが、イソプロパノール、ポリエチレン・グライコールや綿実油にはよく混和する。

市販の製剤には、エアゾール剤、クリーム、ローション剤などがある。その製品中のDETの濃度はエアゾール剤(容量90~100ml)で2.0~3.0%、クリーム(20g)で6.0%、ローション(30ml)で6.0%のようである。

このDETの蚊に対する忌避保存時間は2時間から7.6時間と云う。この時間は汗のかき方や降雨など状況により異なる。

キャンプやハイキングに出掛ける場合には、所持して行くと良い。これは、直接、肌に塗布するが、着衣や帽子の上に処理しても良い。

DETは、発疹チフスの媒介昆虫からの防護剤の開発のため、低毒性の殺ダニ剤を研究する過程で、発見されたものである。したがって、「ダニ」にも効果がある。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:虫に刺されるのを避ける手段:―

夏になると屋の内外を問わず、虫との接触との機会が増える。生活の場で気になるのは、ハエ、カ、ゴキブリ、トコジラミ等は勿論のこと、外に出ればハチやドクガ等と云う物騒な連中が、待ち構えている。

夏を楽しむメニューの一つに、キャンプやハイキングがあるが、こんな場で雰囲気を壊すのが、カやブユあるいはアブといった、「刺咬吸血性昆虫」という輩である。

こんな虫達の危害から身を守るには、どうすれば良いのか、キャンプ、ハイキングを念頭に、その方法を紹介する。

この方法は、いくつかあるが、忌避剤の利用が便利なので、この事について述べる。

忌避剤の始まり

忌避剤(リペレント)とは、虫などを寄せつけない薬剤のことであるが、すこし説明を加えると次のようなものである。

昆虫の物質に対する走化性のうち、ある種の生理活性物質に対し、逃げたり遠ざかる行動、負の走化性を利用したものである。

忌避剤は、昆虫の飛来、接近、摂食、刺咬・吸血を防ぐことを目的としたものである。

なお、忌避剤には、嗅覚に対するものと味覚に対するものがあって、一般に前者は臭気を有し、後者には臭の無いものが多い。

この忌避剤の起源となったのは、野生の動物が外部寄生虫の攻撃から身を守るため、泥を体に塗る行動にヒントを得て、粘土や顔料を顔や体に塗りつけたのが始まりとされている。

古い時代には、ケロシン、クレオソート、ピリジン、ある種のオイルエキス、ボルドー液などが、忌避剤として使用されていた。

なお、記録によるとラクダの尿、タール混合物、大麻や朽木の煙が忌避剤として用いられていたと云う。

今でも、シトロネラ、ヒマラヤ杉の油、ユーカの油などが、使用されている。その他、虫除けのために、植物を燻(クス)べる方法がとられている。

今日の忌避剤の背景

今日広く使用されている忌避剤は、第二次世界大戦が大きく関わり、発達させたものである。

その忌避剤の種類は多いが、最も広く用いられているのが、DETである。これは1954年に米国で開発されたものである。

一般にDET、Delphene、Deetなどと呼ばれ、化学名をN,N-diethy’-m-toluamideと云うが、略して「ジエチルトルアミド」と呼んでいる。

この物質は、水には不溶であるが、イソプロパノール、ポリエチレン・グライコールや綿実油にはよく混和する。

市販の製剤には、エアゾール剤、クリーム、ローション剤などがある。その製品中のDETの濃度はエアゾール剤(容量90~100ml)で2.0~3.0%、クリーム(20g)で6.0%、ローション(30ml)で6.0%のようである。

このDETの蚊に対する忌避保存時間は2時間から7.6時間と云う。この時間は汗のかき方や降雨など状況により異なる。

キャンプやハイキングに出掛ける場合には、所持して行くと良い。これは、直接、肌に塗布するが、着衣や帽子の上に処理しても良い。

DETは、発疹チフスの媒介昆虫からの防護剤の開発のため、低毒性の殺ダニ剤を研究する過程で、発見されたものである。したがって、「ダニ」にも効果がある。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (16) Part 1

―:虫達の毒とはどんなもの:―

前回、アオバアリガタハネカクシと云う有毒甲虫の話をしたが、その毒にまつわる話をしたい。

この虫の毒性物質は、「ペデリン」である事が、日本の研究者よって明確にされ、それによる障害の治療も明らかにされた。

このペデリンの作用機構は、細胞原形質構成蛋白合成を強力に阻害する事にあるとされている。

その分子式はC25H45O9Nで示されるもので、大きな分子を持つ毒性である。また、脂溶性であって、細胞膜に附着浸透して吸着され易いが、細胞内への拡散速度は、遅いので発病は遅発型である。

では、このアオバアリガタハネカクシのペデリンを含くめて、他の小動物や昆虫の毒とは、本来、どんな意味を持つものかを考えてみたい。

その前に、虫の毒は、どんな状況で出るのかを整理すると次のようになる。

その形は「噴出させる」、「滲(ニジ)み出させる」、「刺・咬による」などの3つである。

この毒は、これを出す側からみると防御忌避物質であったり、情報伝達物質として役立つものである。

噴出毒として、よく知られているものには、アミン類があって、アリの「ソレノプシン」が有名である。

この毒は、アリの尾端から噴出し、これが肌につくと激しい灼熱感を伴う皮膚炎を起こすという。

その他、フェノール類もあって、これらはアリ類の集団的な社会行動に大きく関与するようである。

また、浸出。滲み出るものには、ナミハンミョウやツチハンミョウのカンダリジンが知られている。これは、かつて日本薬局方に発泡剤として収録されていた。

これに触れるとひどい水疱を生じ、強いとヒリヒリ感を伴う。また、口から入ると「ビラン性潰瘍をおこす心配もあると云う。

その他の刺青、咬毒は、虫からの注入によるもが多く、スズメバチの毒はよく知られている。この事については次回、紹介したい。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:虫達の毒とはどんなもの:―

前回、アオバアリガタハネカクシと云う有毒甲虫の話をしたが、その毒にまつわる話をしたい。

この虫の毒性物質は、「ペデリン」である事が、日本の研究者よって明確にされ、それによる障害の治療も明らかにされた。

このペデリンの作用機構は、細胞原形質構成蛋白合成を強力に阻害する事にあるとされている。

その分子式はC25H45O9Nで示されるもので、大きな分子を持つ毒性である。また、脂溶性であって、細胞膜に附着浸透して吸着され易いが、細胞内への拡散速度は、遅いので発病は遅発型である。

では、このアオバアリガタハネカクシのペデリンを含くめて、他の小動物や昆虫の毒とは、本来、どんな意味を持つものかを考えてみたい。

その前に、虫の毒は、どんな状況で出るのかを整理すると次のようになる。

その形は「噴出させる」、「滲(ニジ)み出させる」、「刺・咬による」などの3つである。

この毒は、これを出す側からみると防御忌避物質であったり、情報伝達物質として役立つものである。

噴出毒として、よく知られているものには、アミン類があって、アリの「ソレノプシン」が有名である。

この毒は、アリの尾端から噴出し、これが肌につくと激しい灼熱感を伴う皮膚炎を起こすという。

その他、フェノール類もあって、これらはアリ類の集団的な社会行動に大きく関与するようである。

また、浸出。滲み出るものには、ナミハンミョウやツチハンミョウのカンダリジンが知られている。これは、かつて日本薬局方に発泡剤として収録されていた。

これに触れるとひどい水疱を生じ、強いとヒリヒリ感を伴う。また、口から入ると「ビラン性潰瘍をおこす心配もあると云う。

その他の刺青、咬毒は、虫からの注入によるもが多く、スズメバチの毒はよく知られている。この事については次回、紹介したい。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2009年08月04日09時46分

「益虫・害虫の話」 (15)〈Part 2〉―:防虫・虫除け剤の変遷(2):―

「益虫・害虫の話」 (15) Part 2

―:防虫・虫除け剤の変遷(2):―

前回、防虫剤の位置付けについて述べ、今日、繁用されている「パラジクロロベンゼン系」に代わると目されているのは、ピレスロイド系化合物であろうと述べた。

今回は、ピレスロイドの虫除け機能について話を進めたい。なお、その適用範囲は、日常生活の場や食品扱いの場も視野に入れて考えたい。

虫除け機能を持つピレスロイド

ピレスロイド系化合物は、安全性の高い殺虫力の有る物質である。生活の場で、虫除けを目的に使用されている主要な製剤は、「蚊取線香」で、この効力や機能については、このシリーズで紹介した。

このピレスロイドの殺虫効力を発揮させるには、何等かの「エネルギー」が必要である。この蚊取線香と云う製剤のそれは、「熱」であった。

消費者が、製品を使用する場合には、機能が簡単で、使用し易い事が必要である。したがって。自然のまま有効成分が放出される事が好ましい。

その要求に応え、開発されたピレスロイド化合物の最初のひとつが、「エンペントリン」である。

エンペトリンとは

エンペトリン(Empentrin)は合成ピレスロイドで商品名をベーパースリン(Veporthrin)と称し、毒性が低い。

急性経口毒性LD50値は、ラットで2280mg/kg(♂)、1680mg/kg(♀)であり、経皮毒性も5000mg/kg以上である。

この特徴は、室温で蒸散し、臭気の無いことである。ことに衣料害虫の「イガ」に対する効果が高い。

この物質は、「熱」と云うエネルギーに依存せずに、虫除け効果を発揮するので、含浸や練り込むと云う剤型で製品化された。

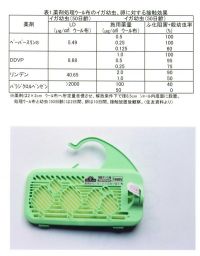

なお、その効果の程は、イガで調べたところ、表1.のような結果であった。

現在、広く使用されているパラジクロロベンゼンよりも、はるかに有効である。また、揮散性に富んだDDVPよりも、有効である。

このエンペントリンを皮切りに、新たなるピレスロイドの開発が進み、虫除けの製剤は多様化して来た。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:防虫・虫除け剤の変遷(2):―

前回、防虫剤の位置付けについて述べ、今日、繁用されている「パラジクロロベンゼン系」に代わると目されているのは、ピレスロイド系化合物であろうと述べた。

今回は、ピレスロイドの虫除け機能について話を進めたい。なお、その適用範囲は、日常生活の場や食品扱いの場も視野に入れて考えたい。

虫除け機能を持つピレスロイド

ピレスロイド系化合物は、安全性の高い殺虫力の有る物質である。生活の場で、虫除けを目的に使用されている主要な製剤は、「蚊取線香」で、この効力や機能については、このシリーズで紹介した。

このピレスロイドの殺虫効力を発揮させるには、何等かの「エネルギー」が必要である。この蚊取線香と云う製剤のそれは、「熱」であった。

消費者が、製品を使用する場合には、機能が簡単で、使用し易い事が必要である。したがって。自然のまま有効成分が放出される事が好ましい。

その要求に応え、開発されたピレスロイド化合物の最初のひとつが、「エンペントリン」である。

エンペトリンとは

エンペトリン(Empentrin)は合成ピレスロイドで商品名をベーパースリン(Veporthrin)と称し、毒性が低い。

急性経口毒性LD50値は、ラットで2280mg/kg(♂)、1680mg/kg(♀)であり、経皮毒性も5000mg/kg以上である。

この特徴は、室温で蒸散し、臭気の無いことである。ことに衣料害虫の「イガ」に対する効果が高い。

この物質は、「熱」と云うエネルギーに依存せずに、虫除け効果を発揮するので、含浸や練り込むと云う剤型で製品化された。

なお、その効果の程は、イガで調べたところ、表1.のような結果であった。

現在、広く使用されているパラジクロロベンゼンよりも、はるかに有効である。また、揮散性に富んだDDVPよりも、有効である。

このエンペントリンを皮切りに、新たなるピレスロイドの開発が進み、虫除けの製剤は多様化して来た。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2009年07月15日10時40分

「益虫・害虫の話」 (15)〈Part 1〉―:ハネカクシと云う有毒甲虫の話:―

「益虫・害虫の話」 (15) Part 1

―:ハネカクシと云う有毒甲虫の話:―

生活環境が変わると問題になる虫事情も大きく違って来る。こんな虫のひとつに「アオバアリガタハネカクシ」と云う小型の有毒甲虫がある。

ここ数年、どうした訳か、私の所に食品工場等から混入異物の虫としての相談件数が増えている。

この虫が、世間に知られているようになったのは、昭和37年に関東の古河地域(赤麻遊水地帯)で異常発生して以来である。

当時、この地域の眼科開業医に、この虫による眼瞼皮膚炎で171名もの患者が訪れたと云う。

なお、これを機に、毒作用や眼障害に関する研究が進み、この虫の事が明らかになった。

では、このアオバアリガタハネカクシと云う虫とは、どんな虫なのか、ここで、認識を新たにしておきたい。

アオバアリガタハネカクシと云う虫

この虫は、皮膚炎原因甲虫類(Beetles causing dermatitis)のひとつで、学名を

Paederus Fuscipesと云う甲虫である。

体長が6から7mmの大きさで、アリに似た姿形をしている。翅は、短く青緑色、中胸が橙黄色できれいな甲虫である。

この棲息場所は、水田、畑、池沼周辺、川岸の湿った草地である。幼虫は雑食性であって、小型の昆虫、野菜、雑草類を餌としている。なお、成虫は、肉食性の傾向が強い。

発生時期は、4月から10月で、多発するのが6月、7月で灯火に飛来る。活動期が過ぎると雌成虫は集団で越冬する。

毒の研究史

アオバアリガタハネカクシが、ハネカクシ症、ハネカクシ皮膚炎、線状皮膚炎、眼疾をもたらすのは、その毒素、ペデリン(Paderin)である事が知られているが、日本がその究明に大きな役割を果したと云う。

この毒素の研究を巡っては、毒の発見史に面白い確執があった。このアオバアリガタハネガタハネカクシの最初の被害の発生を1915年にボルガ河下流であったと云う説とそうでは無いとする説で論議を呼んだ。

結論は、アオバハリガタハネカクシに毒があるらしいと世界で最初に報告したのは、中国の李時珍・本草網目1590年で、次いで1912年に南米ブラジルのブラジル産アオバアリガタハネカクシの研究が報告されている。

したがって、ロシアよりも南米大陸が先だったとなった。研究史の世界では、どちらが先でも良いと云う訳にはいかなかったようだ。

なお、毒物質を決定したのは日本であると云う。この毒については、次回、紹介することにする(つづく)

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ハネカクシと云う有毒甲虫の話:―

生活環境が変わると問題になる虫事情も大きく違って来る。こんな虫のひとつに「アオバアリガタハネカクシ」と云う小型の有毒甲虫がある。

ここ数年、どうした訳か、私の所に食品工場等から混入異物の虫としての相談件数が増えている。

この虫が、世間に知られているようになったのは、昭和37年に関東の古河地域(赤麻遊水地帯)で異常発生して以来である。

当時、この地域の眼科開業医に、この虫による眼瞼皮膚炎で171名もの患者が訪れたと云う。

なお、これを機に、毒作用や眼障害に関する研究が進み、この虫の事が明らかになった。

では、このアオバアリガタハネカクシと云う虫とは、どんな虫なのか、ここで、認識を新たにしておきたい。

アオバアリガタハネカクシと云う虫

この虫は、皮膚炎原因甲虫類(Beetles causing dermatitis)のひとつで、学名を

Paederus Fuscipesと云う甲虫である。

体長が6から7mmの大きさで、アリに似た姿形をしている。翅は、短く青緑色、中胸が橙黄色できれいな甲虫である。

この棲息場所は、水田、畑、池沼周辺、川岸の湿った草地である。幼虫は雑食性であって、小型の昆虫、野菜、雑草類を餌としている。なお、成虫は、肉食性の傾向が強い。

発生時期は、4月から10月で、多発するのが6月、7月で灯火に飛来る。活動期が過ぎると雌成虫は集団で越冬する。

毒の研究史

アオバアリガタハネカクシが、ハネカクシ症、ハネカクシ皮膚炎、線状皮膚炎、眼疾をもたらすのは、その毒素、ペデリン(Paderin)である事が知られているが、日本がその究明に大きな役割を果したと云う。

この毒素の研究を巡っては、毒の発見史に面白い確執があった。このアオバアリガタハネガタハネカクシの最初の被害の発生を1915年にボルガ河下流であったと云う説とそうでは無いとする説で論議を呼んだ。

結論は、アオバハリガタハネカクシに毒があるらしいと世界で最初に報告したのは、中国の李時珍・本草網目1590年で、次いで1912年に南米ブラジルのブラジル産アオバアリガタハネカクシの研究が報告されている。

したがって、ロシアよりも南米大陸が先だったとなった。研究史の世界では、どちらが先でも良いと云う訳にはいかなかったようだ。

なお、毒物質を決定したのは日本であると云う。この毒については、次回、紹介することにする(つづく)

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2009年07月01日09時05分

「益虫・害虫の話」 (14)〈Part 2〉―:防虫・虫除け剤の変遷:―

「益虫・害虫の話」 (14) Part 2

―:防虫・虫除け剤の変遷:―

かつては、「米櫃」の虫が一段落すると「衣替え」の季節となったものである。昨今、地球温暖化が声高に述べたてられた所為もあってか、こうした生活の中の季節感が薄らいで来た。

そうした中でも、依然として過去の習慣が生き残っていて、時に頭を擡(モタ)げる事がある。

そんな例のひとつに、「防虫剤」なるものがあって、今日、意外な事で話題となった。今回、かつては生活の場において大事な役割を果たしていた、生活雑貨の「防虫剤」を振り返ってみたい。

防虫剤とは何か

防虫剤(mothproofing agents)とは、どんな性格のものだったのか、復習しておきたい。

それは、通常の殺虫剤と少し違い、虫を殺すためのものでは無く、虫や害虫を寄せ付けないために用いる薬剤、化学物質である。

また、ひと言、説明を加えるとそれは、農薬取締法や薬事法の適用を受けない殺虫剤と云う位置付けである。

なお、これを形式的に類別すると「家庭用殺虫剤」のグループに属するもので、さらに用途から整理すると「人体用」と「衣類用」のふたつに分けられる。

この様に、防虫剤は、生活の中に溶け込んだ製品ではあるが、薬剤としての位置付けは単純ではない。

この防虫剤が、何故、にわかに一般の関心を集めるようになったのか、それは、昨年、国民的な食品の「カップめん」から防虫成分のひとつ、パラジクロロベンゼンが検出された事故の報道があってからの事である。

防虫剤は、生活に密着した製品であるに関わらず、あまり深く知られていない日用雑貨である。

防虫剤の用途

防虫剤は、身近な生活雑貨でありながらその用法・用途に関する認識が、意外に曖昧な製品である。

一般に、生活の場における「害虫」と云うと多くは、ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、シラミ等を思い起こす。しかし、最も被害を実感させるのは、繊維害虫と称する虫達によるものである。

その繊維害虫は、鳥類や哺乳動物類の巣、動物の死体、肉食動物の排泄物などを発生源としている虫である。

幼虫は、衣類、毛布、毛皮、毛織物、敷物及び動物標本などを食害する。なお、その主要な種類は、イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシなどである。

また、これらの虫は、収納庫、タンス、クローゼット等の中で、人眼につかない場所で加害活動を行う。従って、ハエや蚊のように頻繁に人の前に姿を見せる事がすくない。

この様に、防虫剤は、使用対象が人も目線の遠くにあるため、その性質があまり詳しく知られていない。

だが、この「虫除け」、虫を近づけないためには、殺虫剤とは異なる性質や機能が必要不可欠なのである。

その要求を満たす成分のひとつが、問題になったパラジクロロベンゼンである。

防虫剤の種類

防虫剤は上述の繊維害虫に対して、用いるものであるが、どのような成分があるのか、整理すると次の通りである。

それは、パラジクロロベンゼ系、ナフタリン系、植物成分系およびピレスロイド系の四群に大別される。

これらの共通した性質は、「昇華性」や「揮発性」に富む事である。今、広く用いられているのが、パラジクロロベンゼン系であるが、人の生活の場やそのスタイルの変化もあって、その変換が迫られている。

今、「虫除け」の材料として、ピレスロイド系化合物が、大きな役割を荷いつつあると共に、「虫除け」の考え方も変わりつつある。

順を追って、パラジクからピレスロイドへの道を述べたい。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:防虫・虫除け剤の変遷:―

かつては、「米櫃」の虫が一段落すると「衣替え」の季節となったものである。昨今、地球温暖化が声高に述べたてられた所為もあってか、こうした生活の中の季節感が薄らいで来た。

そうした中でも、依然として過去の習慣が生き残っていて、時に頭を擡(モタ)げる事がある。

そんな例のひとつに、「防虫剤」なるものがあって、今日、意外な事で話題となった。今回、かつては生活の場において大事な役割を果たしていた、生活雑貨の「防虫剤」を振り返ってみたい。

防虫剤とは何か

防虫剤(mothproofing agents)とは、どんな性格のものだったのか、復習しておきたい。

それは、通常の殺虫剤と少し違い、虫を殺すためのものでは無く、虫や害虫を寄せ付けないために用いる薬剤、化学物質である。

また、ひと言、説明を加えるとそれは、農薬取締法や薬事法の適用を受けない殺虫剤と云う位置付けである。

なお、これを形式的に類別すると「家庭用殺虫剤」のグループに属するもので、さらに用途から整理すると「人体用」と「衣類用」のふたつに分けられる。

この様に、防虫剤は、生活の中に溶け込んだ製品ではあるが、薬剤としての位置付けは単純ではない。

この防虫剤が、何故、にわかに一般の関心を集めるようになったのか、それは、昨年、国民的な食品の「カップめん」から防虫成分のひとつ、パラジクロロベンゼンが検出された事故の報道があってからの事である。

防虫剤は、生活に密着した製品であるに関わらず、あまり深く知られていない日用雑貨である。

防虫剤の用途

防虫剤は、身近な生活雑貨でありながらその用法・用途に関する認識が、意外に曖昧な製品である。

一般に、生活の場における「害虫」と云うと多くは、ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、シラミ等を思い起こす。しかし、最も被害を実感させるのは、繊維害虫と称する虫達によるものである。

その繊維害虫は、鳥類や哺乳動物類の巣、動物の死体、肉食動物の排泄物などを発生源としている虫である。

幼虫は、衣類、毛布、毛皮、毛織物、敷物及び動物標本などを食害する。なお、その主要な種類は、イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシなどである。

また、これらの虫は、収納庫、タンス、クローゼット等の中で、人眼につかない場所で加害活動を行う。従って、ハエや蚊のように頻繁に人の前に姿を見せる事がすくない。

この様に、防虫剤は、使用対象が人も目線の遠くにあるため、その性質があまり詳しく知られていない。

だが、この「虫除け」、虫を近づけないためには、殺虫剤とは異なる性質や機能が必要不可欠なのである。

その要求を満たす成分のひとつが、問題になったパラジクロロベンゼンである。

防虫剤の種類

防虫剤は上述の繊維害虫に対して、用いるものであるが、どのような成分があるのか、整理すると次の通りである。

それは、パラジクロロベンゼ系、ナフタリン系、植物成分系およびピレスロイド系の四群に大別される。

これらの共通した性質は、「昇華性」や「揮発性」に富む事である。今、広く用いられているのが、パラジクロロベンゼン系であるが、人の生活の場やそのスタイルの変化もあって、その変換が迫られている。

今、「虫除け」の材料として、ピレスロイド系化合物が、大きな役割を荷いつつあると共に、「虫除け」の考え方も変わりつつある。

順を追って、パラジクからピレスロイドへの道を述べたい。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (14) Part 1

―:変わりゆく屋内で見る食材のムシ:―

今日、食生活が変わったのか、それとも環境の変化がもたらせたのか、台所や茶の間の虫が、微妙に変わった。

その一つに、この頃、一般家庭で「米櫃」(コメビツ)に虫が湧くと云う話を耳にしなくなった。

それは、家庭から「米櫃」と云うものが、姿を消してしまったのかと思いを巡らせた。しかし、そうではない様子である。

その事は、今日、コンビニ店などで「賞味期限」内の〝弁当〟や〝惣菜〟などが、惜しげも無く恒常的に廃棄処分していると云う状況を知り、納得するものがあった。

昔は、台所の角に「米櫃」と云うものが、どっかりと鎮座していた。時期によりこの中に「米」ムシと称する「コクゾウ」、別称コメムシ、ホリ、ツミ、ウゾ、ゴマムシ、ソウゲとも云う。

この小型の甲虫が数多く湧くことがあったが、格別に珍しい現象では無かった。むしろ、この事は、米穀類の保管状況や台所の清掃管理に問題のある事の警告として受け止められていた。

したがって、直に米櫃などを屋外に運び出し、天日干しをするなどの応急処置がとられた。

今、台所や茶の間の虫は、この「コクゾウ」に替り同じ甲虫の「シバンムシ」なるものが、にわかに目立ち始めた。

では、何故、問題虫が、このシバンムシへと替ったのだろうか、その詮索を試みた。先ずは、このシバンムシの相談を持ち込んだ出所を整理した。

それによるとシバンムシ相談は、〝米のご飯〟を主食とする家庭よりも、トーストパンとミルクや紅茶と云う家庭が、圧倒的に多かった。

また、エコ・健康志向であって、有機栽培の健康食品などを愛用している家庭も多かった。

どうも、コクゾウからシバンムシへの交代には、家庭での主食材料が、穀類型と穀粉型との違いに原因がありそうだ。

それは、台所環境は、穀類型が暗くて気密性を欠くのに対し、穀粉型では明るく気密性富む傾向にある事が、関係するようだ。

いうなれば、台所感覚とダイニングキッチン感覚の違いかもしれない。

コクゾウの成虫は、よく飛びまわり暗い所を好む性質がある。産卵は、穀物に穿孔して行い、幼虫となる。それに、幼虫は、穀粉では成育できない。

シバンムシの成虫は、噛る力が強く、食品の包材を穿孔し侵入する。産卵は、食物の隙間に行い、幼虫は穀粉類で成育する。

両種共に食性は広いが、シバンムシは乾燥植物質のものを好み、パン、ビスケット、乾めん、粉ミルク、生薬、タバコ、畳床、壁紙などを加害する。

今日の台所、キッチンは、シバンムシ型であり食生活も穀粉型をたどる中、この虫の発生率は従来に増して高い。

したがって、今後の対策の為に、この生活史を知る必要があるので、これを要約すると図の通りである。

この小さな問題虫は4月頃から年に2から3回の発生を繰り返す。

一般家庭で問題なのは、開封した使いかけのティーパックなどで、しばしば発生を見る。

コクゾウの時代は、保管に問題があったのではと対策をとるが、今日のシバンムシではどうした訳か、〝異物混入〟の観点が先に立っている。生活の場に粉溜りを作らない清掃に心がけたい。

使い残りのパスタからシバンムシが多発し、机の周りを徘徊していた。一瞬、異物混入と思ったが、これは自己責任であった。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:変わりゆく屋内で見る食材のムシ:―

今日、食生活が変わったのか、それとも環境の変化がもたらせたのか、台所や茶の間の虫が、微妙に変わった。

その一つに、この頃、一般家庭で「米櫃」(コメビツ)に虫が湧くと云う話を耳にしなくなった。

それは、家庭から「米櫃」と云うものが、姿を消してしまったのかと思いを巡らせた。しかし、そうではない様子である。

その事は、今日、コンビニ店などで「賞味期限」内の〝弁当〟や〝惣菜〟などが、惜しげも無く恒常的に廃棄処分していると云う状況を知り、納得するものがあった。

昔は、台所の角に「米櫃」と云うものが、どっかりと鎮座していた。時期によりこの中に「米」ムシと称する「コクゾウ」、別称コメムシ、ホリ、ツミ、ウゾ、ゴマムシ、ソウゲとも云う。

この小型の甲虫が数多く湧くことがあったが、格別に珍しい現象では無かった。むしろ、この事は、米穀類の保管状況や台所の清掃管理に問題のある事の警告として受け止められていた。

したがって、直に米櫃などを屋外に運び出し、天日干しをするなどの応急処置がとられた。

今、台所や茶の間の虫は、この「コクゾウ」に替り同じ甲虫の「シバンムシ」なるものが、にわかに目立ち始めた。

では、何故、問題虫が、このシバンムシへと替ったのだろうか、その詮索を試みた。先ずは、このシバンムシの相談を持ち込んだ出所を整理した。

それによるとシバンムシ相談は、〝米のご飯〟を主食とする家庭よりも、トーストパンとミルクや紅茶と云う家庭が、圧倒的に多かった。

また、エコ・健康志向であって、有機栽培の健康食品などを愛用している家庭も多かった。

どうも、コクゾウからシバンムシへの交代には、家庭での主食材料が、穀類型と穀粉型との違いに原因がありそうだ。

それは、台所環境は、穀類型が暗くて気密性を欠くのに対し、穀粉型では明るく気密性富む傾向にある事が、関係するようだ。

いうなれば、台所感覚とダイニングキッチン感覚の違いかもしれない。

コクゾウの成虫は、よく飛びまわり暗い所を好む性質がある。産卵は、穀物に穿孔して行い、幼虫となる。それに、幼虫は、穀粉では成育できない。

シバンムシの成虫は、噛る力が強く、食品の包材を穿孔し侵入する。産卵は、食物の隙間に行い、幼虫は穀粉類で成育する。

両種共に食性は広いが、シバンムシは乾燥植物質のものを好み、パン、ビスケット、乾めん、粉ミルク、生薬、タバコ、畳床、壁紙などを加害する。

今日の台所、キッチンは、シバンムシ型であり食生活も穀粉型をたどる中、この虫の発生率は従来に増して高い。

したがって、今後の対策の為に、この生活史を知る必要があるので、これを要約すると図の通りである。

この小さな問題虫は4月頃から年に2から3回の発生を繰り返す。

一般家庭で問題なのは、開封した使いかけのティーパックなどで、しばしば発生を見る。

コクゾウの時代は、保管に問題があったのではと対策をとるが、今日のシバンムシではどうした訳か、〝異物混入〟の観点が先に立っている。生活の場に粉溜りを作らない清掃に心がけたい。

使い残りのパスタからシバンムシが多発し、机の周りを徘徊していた。一瞬、異物混入と思ったが、これは自己責任であった。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (13) Part 2

―:ミツバチに優しいアレスリン:―

ミツバチが、農業資材として重要な役割を果たしていることをPart 1で紹介した。この大切なミツバチが、今、〝大量死〟で大きな問題になっている。

その原因のひとつに、「農薬」の大量使用にあるとされている。しかし、農業生産の場で、全く農薬を使用しないとなると、これは別の問題が、派生する。

では、農業生産にも、ミツバチにも問題のすくない、農薬、殺虫剤があるのか、否か、米国の研究報告から探してみた。

殺虫剤によるミツバチの被害状況の徴候は、巣箱前に苦闘中のミツバチがいたり、口吻を長く出して死んでいるハチが増える。

また、死体の多くは、蜜胃から吐出した液で、粘着性を帯びているのが、特徴である。

大量死に関わる要素:

ミツバチが大量死に関与する要素は、いくつかあるが、農薬、殺虫剤が関与するものに次のものがあげられている。

それには、花、残留毒性、気温、散布時刻、製剤型態、群勢、散布地からの距離、蜜源植物の欠乏、ハチの日歩、体の大きさ、薬剤の選択毒性、などである。

これらの詳細については、別の機会にゆずるが、殺虫剤と直接的な関係にある散布時刻については、実行しやすい。

ミツバチの訪花活動の時間帯を避けて、薬剤散布を行う必要がある。散布時刻は、夕方か、夜間あるいは早朝に残留性の短い薬剤を散布する。

この場合でも、早朝散布は、夕方散布に比較し2~3倍致死個体が増える。

また、製剤形態も、粉剤は液剤よりも危険であって、粒剤の安全が高い。当然の事ではあるが、温血動物に対して毒性の高いものは、ミツバチにとっても毒性が高いようだ。

殺虫剤は、多くの浸透性殺虫剤が、ミツバチに対して、安全性が高い。そのうち、低毒性有機りん剤のマラソンGが、かなり安全な殺虫剤とされている。

殺虫剤の散布は、農業生産の場以外に蚊撲滅のために大量散布や森林防除作戦などがあって、製剤の選択や散布時刻の見直しが始っている。

ミツバチに対して低毒性で、いつ施用してもかなり安全な薬剤に「アレスリン」があげられている。

アレスリンは、蚊取線香の有効成分としてよく知られているが、農業生産の場でも評価が高い。

アレスリンは、除虫菊の有効成分であるピレストリンIの化学構造をベースに合成された殺虫剤である。1967年に農薬登録され、今も盛んに用いられている。

温血動物に対する急性経口LD50値は、ラットで1100mg/kg(♂)、585mg/kg(♀)、急性経皮毒性LD50値はラットで>2500mg/kg(♂、♀)、急性吸入毒性LC50値が2000mg/m3(♂、♀)と低毒性である。

対象虫は、キク、バラのアブラムシ類、ナミハダニ成幼虫、ニセナミハダニ幼成虫、ツバキやバラのチャドクガ幼虫、アブラムシ、アメリカシロヒトリ、ツツジのグンバイムシなどである。

アレスリン単品の製品もあるが、ダイアジノン、キャプタン、MEP、アセフエートなどの混合剤もある。

農林業、畜産の分野で殺虫剤の使用は、今ただちに抜くことは出来ない状況下で、ピレスロイド剤を用いた広域防除がより重要な局面を迎えている。

果樹の害虫防除と授粉昆虫のミツバチに影響のすくないこと両立を支えるのが、ピレスロイド系殺虫剤のアレスリン(ピナミン)である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ミツバチに優しいアレスリン:―

ミツバチが、農業資材として重要な役割を果たしていることをPart 1で紹介した。この大切なミツバチが、今、〝大量死〟で大きな問題になっている。

その原因のひとつに、「農薬」の大量使用にあるとされている。しかし、農業生産の場で、全く農薬を使用しないとなると、これは別の問題が、派生する。

では、農業生産にも、ミツバチにも問題のすくない、農薬、殺虫剤があるのか、否か、米国の研究報告から探してみた。

殺虫剤によるミツバチの被害状況の徴候は、巣箱前に苦闘中のミツバチがいたり、口吻を長く出して死んでいるハチが増える。

また、死体の多くは、蜜胃から吐出した液で、粘着性を帯びているのが、特徴である。

大量死に関わる要素:

ミツバチが大量死に関与する要素は、いくつかあるが、農薬、殺虫剤が関与するものに次のものがあげられている。

それには、花、残留毒性、気温、散布時刻、製剤型態、群勢、散布地からの距離、蜜源植物の欠乏、ハチの日歩、体の大きさ、薬剤の選択毒性、などである。

これらの詳細については、別の機会にゆずるが、殺虫剤と直接的な関係にある散布時刻については、実行しやすい。

ミツバチの訪花活動の時間帯を避けて、薬剤散布を行う必要がある。散布時刻は、夕方か、夜間あるいは早朝に残留性の短い薬剤を散布する。

この場合でも、早朝散布は、夕方散布に比較し2~3倍致死個体が増える。

また、製剤形態も、粉剤は液剤よりも危険であって、粒剤の安全が高い。当然の事ではあるが、温血動物に対して毒性の高いものは、ミツバチにとっても毒性が高いようだ。

殺虫剤は、多くの浸透性殺虫剤が、ミツバチに対して、安全性が高い。そのうち、低毒性有機りん剤のマラソンGが、かなり安全な殺虫剤とされている。

殺虫剤の散布は、農業生産の場以外に蚊撲滅のために大量散布や森林防除作戦などがあって、製剤の選択や散布時刻の見直しが始っている。

ミツバチに対して低毒性で、いつ施用してもかなり安全な薬剤に「アレスリン」があげられている。

アレスリンは、蚊取線香の有効成分としてよく知られているが、農業生産の場でも評価が高い。

アレスリンは、除虫菊の有効成分であるピレストリンIの化学構造をベースに合成された殺虫剤である。1967年に農薬登録され、今も盛んに用いられている。

温血動物に対する急性経口LD50値は、ラットで1100mg/kg(♂)、585mg/kg(♀)、急性経皮毒性LD50値はラットで>2500mg/kg(♂、♀)、急性吸入毒性LC50値が2000mg/m3(♂、♀)と低毒性である。

対象虫は、キク、バラのアブラムシ類、ナミハダニ成幼虫、ニセナミハダニ幼成虫、ツバキやバラのチャドクガ幼虫、アブラムシ、アメリカシロヒトリ、ツツジのグンバイムシなどである。

アレスリン単品の製品もあるが、ダイアジノン、キャプタン、MEP、アセフエートなどの混合剤もある。

農林業、畜産の分野で殺虫剤の使用は、今ただちに抜くことは出来ない状況下で、ピレスロイド剤を用いた広域防除がより重要な局面を迎えている。

果樹の害虫防除と授粉昆虫のミツバチに影響のすくないこと両立を支えるのが、ピレスロイド系殺虫剤のアレスリン(ピナミン)である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (13) Part 1

―:今、話題のムシ、ミツバチ:―

食の世界では、「虫」の果している役割が意外に大きいにも関わらず、その実状が余り知られていない。

今、その「虫」が不足で、果実農家が悲鳴を上げていると云う。その問題は問題の虫は、「ミツバチ」と云う訪花昆虫である。

このミツバチと人間の密接な関係は、紀元前に遡るもので、今でも「養蜂業」にとっては、大切な家畜である。

それもあるが、メロン、サクランボ、イチゴなどの栽培には、欠かせない「虫」で、農家にとっては、この不足は大変な事である。

また、近年、都市部の公園の樹木の洞などに営巣する事が多くなり、思いがけない事故をもたらす事もある。

そんな例のひとつに、ミツバチの春先の分蜂の折に、家屋の周辺や庭の木にハチの大群が、ボール状に塊り(分封)を造り、その除去相談が増えている。

さらに、極めて稀な話だが、人が分封のミツバチの大群に襲われて死亡した例がある。いずれにしても、夏から秋にかけて巣を外敵に襲撃され、逃げだした蜂が空中に乱舞している様は、すくなからず恐怖感を抱かせる。

では、この「ミツバチ」とはどんな虫なのか、その概要を紹介すると次の通りである。

ミツバチの生物学的位置付けは、節足動物門、昆虫網ハチ目(膜翅目)、ミツバチ科に属する虫である。

日本でよく知られているのは、明治10年頃から導入されたヨーロッパ原産のセイヨウミツバチと在来種のニホンミツバチの2種類である。

ミツバチの生態:

ミツバチは、一匹の女王蜂を中心に、数千から数万匹の〝働き蜂〟繁殖期には2000から53000匹の〝雄蜂〟でハチ群を構成している。

ハチの活動は、3月から4月に越冬していた〝働き蜂〟が、蜜や花粉を集める事から始まる。

また、巣内に王台が作られ、新女王が誕生するが、新女王の羽化する直前に、旧女王は、ハチ群の半数を連れて新しい巣造りに飛び立つ。これが、ハチの世代の交代で、政権の交代である。

セイヨウミツバチの成虫の寿命は、女王蜂が1から3年で、最長8年という例もある。

働き蜂は、最盛期が15から38日、中間期が30から60日、越冬期が140日である。なお、雄蜂の寿命は、21から32日と比較的短い。

ミツバチが必要な果実:

果樹農家は、授粉用のセイヨウミツバチを輸入に依存していたが、この所、ミツバチ群が大幅に減り、イチゴ、スイカ、ナシ、リンゴ、サクランボ、メロンなどで不足をきたし、収穫量への影響も心配されている。

参考までに、この授粉用のミツバチの価格だが、1箱6000匹入りが1万8千円と云う価格である。

今、蜂不足で、人工授粉に切換えた所があるが、能率が悪く経営効率を大きく圧迫している。

たかが、「ミツバチ」と云うが、ミツバチは農薬生産に大きく関わっている重要な資材なのである。

今日、世界的にミツバチが、〝大量死〟する現象が続き、大きな問題になっている。その原因として、昆虫の伝染病や農薬などが、上げられているが、本当の所は、良く判っていない。

ミツバチは、授粉用や産物の蜂蜜の他、ハチ自身も皮膚病薬、尿の抑制、膀胱の刺激などに有効と云われている。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:今、話題のムシ、ミツバチ:―

食の世界では、「虫」の果している役割が意外に大きいにも関わらず、その実状が余り知られていない。

今、その「虫」が不足で、果実農家が悲鳴を上げていると云う。その問題は問題の虫は、「ミツバチ」と云う訪花昆虫である。

このミツバチと人間の密接な関係は、紀元前に遡るもので、今でも「養蜂業」にとっては、大切な家畜である。

それもあるが、メロン、サクランボ、イチゴなどの栽培には、欠かせない「虫」で、農家にとっては、この不足は大変な事である。

また、近年、都市部の公園の樹木の洞などに営巣する事が多くなり、思いがけない事故をもたらす事もある。

そんな例のひとつに、ミツバチの春先の分蜂の折に、家屋の周辺や庭の木にハチの大群が、ボール状に塊り(分封)を造り、その除去相談が増えている。

さらに、極めて稀な話だが、人が分封のミツバチの大群に襲われて死亡した例がある。いずれにしても、夏から秋にかけて巣を外敵に襲撃され、逃げだした蜂が空中に乱舞している様は、すくなからず恐怖感を抱かせる。

では、この「ミツバチ」とはどんな虫なのか、その概要を紹介すると次の通りである。

ミツバチの生物学的位置付けは、節足動物門、昆虫網ハチ目(膜翅目)、ミツバチ科に属する虫である。

日本でよく知られているのは、明治10年頃から導入されたヨーロッパ原産のセイヨウミツバチと在来種のニホンミツバチの2種類である。

ミツバチの生態:

ミツバチは、一匹の女王蜂を中心に、数千から数万匹の〝働き蜂〟繁殖期には2000から53000匹の〝雄蜂〟でハチ群を構成している。

ハチの活動は、3月から4月に越冬していた〝働き蜂〟が、蜜や花粉を集める事から始まる。

また、巣内に王台が作られ、新女王が誕生するが、新女王の羽化する直前に、旧女王は、ハチ群の半数を連れて新しい巣造りに飛び立つ。これが、ハチの世代の交代で、政権の交代である。

セイヨウミツバチの成虫の寿命は、女王蜂が1から3年で、最長8年という例もある。

働き蜂は、最盛期が15から38日、中間期が30から60日、越冬期が140日である。なお、雄蜂の寿命は、21から32日と比較的短い。

ミツバチが必要な果実:

果樹農家は、授粉用のセイヨウミツバチを輸入に依存していたが、この所、ミツバチ群が大幅に減り、イチゴ、スイカ、ナシ、リンゴ、サクランボ、メロンなどで不足をきたし、収穫量への影響も心配されている。

参考までに、この授粉用のミツバチの価格だが、1箱6000匹入りが1万8千円と云う価格である。

今、蜂不足で、人工授粉に切換えた所があるが、能率が悪く経営効率を大きく圧迫している。

たかが、「ミツバチ」と云うが、ミツバチは農薬生産に大きく関わっている重要な資材なのである。

今日、世界的にミツバチが、〝大量死〟する現象が続き、大きな問題になっている。その原因として、昆虫の伝染病や農薬などが、上げられているが、本当の所は、良く判っていない。

ミツバチは、授粉用や産物の蜂蜜の他、ハチ自身も皮膚病薬、尿の抑制、膀胱の刺激などに有効と云われている。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (12) Part 2

―:ピレスロイドを用いた製剤(2):―

今日、農薬、殺虫剤、化学物質は、とかく嫌われ者であるが、蚊取線香に対しては、好意的な眼で見られている。

それは、頼り気ない「煙」が、立ちのぼる弱々しい所に同情が集ってのことかもしれない。

今回、この弱々しい中にも、しっかりとその役割を果たしている、その秘密について紹介する。

渦状に巻いた蚊取線香の重要な部分は、燃焼温度であって、この温度が、有成分を揮散させるエネルギーである。

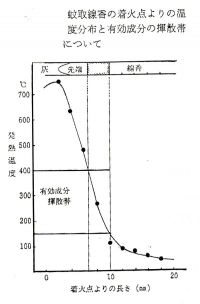

蚊取線香の着火点から距離と温度の関係を実測すると図の通りで、温度勾配がある。

その重要部分は、着火点から約2センチの間にある。この線香の先端の着火点の最高温度は約700℃であって、この部分における有効成分は完全に熱分解し、殺虫力は無い。

また、着火点から約1.8センチの部分は50℃であってこの温度では、有効成分は全く揮散しない。

有効成分のアレスリン(合成ピレスロイドの第1号)は、温度が120~160℃に達すると揮散する性質を持っている。

この事からすると蚊取線香の有効成分が出ているのは、どうも着火点から約1センチの部分の120~350℃の温度帯に在ると考えられる。

また、蚊取線香の「煙」は約200℃付近で発つ(発生)ことから有効成分の能率的な揮散帯は、この部分とされている。

人を吸血する蚊は、この煙に接触することで生理機能を失い、死亡に至る。この煙が漂う範囲が、有効領域である。

この煙の量が、希薄なゾーンは、蚊を寄せ付けない作用を発揮していると云う。このようなグレーゾーンのある所が、蚊取線香の面白い部分で、これが「優しい」効き目を発揮する秘密であった。

なお、この煙の中には、有効成分の他に、O-クレゾール、フェノール、アセトフェノール、アセトアルデヒドなどの多くの化学成分が含まれている。

蚊取線香はこれらが、相互に作用しあって殺虫力や蚊を寄せ付けない忌避力を発揮するメカニズムを持つ製剤である。

今、ピレスロイド製剤は、ピナミン蚊取線香に始まり、電気蚊取器やファン付き蚊取器へと発達した。有効性を発揮するエネルギーを熱から風に替えて発達した。

これが、ピレスロイドの開発に伴い、自然蒸散にまで至った。世に「蠟燭の科学」と云う書物があるが、ピナミン蚊取線香こそ「蚊取線香の科学」といえる。

これが、家庭用殺虫剤と云う優しさである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ピレスロイドを用いた製剤(2):―

今日、農薬、殺虫剤、化学物質は、とかく嫌われ者であるが、蚊取線香に対しては、好意的な眼で見られている。

それは、頼り気ない「煙」が、立ちのぼる弱々しい所に同情が集ってのことかもしれない。

今回、この弱々しい中にも、しっかりとその役割を果たしている、その秘密について紹介する。

渦状に巻いた蚊取線香の重要な部分は、燃焼温度であって、この温度が、有成分を揮散させるエネルギーである。

蚊取線香の着火点から距離と温度の関係を実測すると図の通りで、温度勾配がある。

その重要部分は、着火点から約2センチの間にある。この線香の先端の着火点の最高温度は約700℃であって、この部分における有効成分は完全に熱分解し、殺虫力は無い。

また、着火点から約1.8センチの部分は50℃であってこの温度では、有効成分は全く揮散しない。

有効成分のアレスリン(合成ピレスロイドの第1号)は、温度が120~160℃に達すると揮散する性質を持っている。

この事からすると蚊取線香の有効成分が出ているのは、どうも着火点から約1センチの部分の120~350℃の温度帯に在ると考えられる。

また、蚊取線香の「煙」は約200℃付近で発つ(発生)ことから有効成分の能率的な揮散帯は、この部分とされている。

人を吸血する蚊は、この煙に接触することで生理機能を失い、死亡に至る。この煙が漂う範囲が、有効領域である。

この煙の量が、希薄なゾーンは、蚊を寄せ付けない作用を発揮していると云う。このようなグレーゾーンのある所が、蚊取線香の面白い部分で、これが「優しい」効き目を発揮する秘密であった。

なお、この煙の中には、有効成分の他に、O-クレゾール、フェノール、アセトフェノール、アセトアルデヒドなどの多くの化学成分が含まれている。

蚊取線香はこれらが、相互に作用しあって殺虫力や蚊を寄せ付けない忌避力を発揮するメカニズムを持つ製剤である。

今、ピレスロイド製剤は、ピナミン蚊取線香に始まり、電気蚊取器やファン付き蚊取器へと発達した。有効性を発揮するエネルギーを熱から風に替えて発達した。

これが、ピレスロイドの開発に伴い、自然蒸散にまで至った。世に「蠟燭の科学」と云う書物があるが、ピナミン蚊取線香こそ「蚊取線香の科学」といえる。

これが、家庭用殺虫剤と云う優しさである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2009年04月24日11時24分

「益虫・害虫の話」 (12)〈Part 1〉―:家屋内の雑害虫:―

「益虫・害虫の話」 (12) Part 1

―:家屋内の雑害虫―

今日、環境の時代と云い、環境への「優しさ」が求められている。この優しさと云うことは、大変に良いことではあるが、これも限度を越すと住み難くなる。

これまでの急激な環境の「都市型化」は、思いもよらなかった、〝生物災害〟をもたらせた。

そのひとつは、気密性の高い家屋内で、家具、建材、食品類あるいは室内塵などから発生する昆虫類によるものである。

また、都市化のひとつに、宅地の開発造成により居住者と自然とのふれあいが増し、虫との遭遇で起る虫問題もあった。

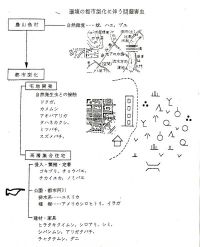

このような、人環境と虫との出会いを要約すると次の図表の通りである。

農山村、漁村などは、最も自然の状態の虫との接触で、蚊、ハエ、あるいはブユなどが、話題の虫である。

しかし、都市化がもたらせた特性は人の居住区と残された自然の接触境界の虫群が、問題になったことである。

それは、ドクガ、ミツバチ、スズメバチなどがよく知られている。所によっては、アオバアリガタハネカクシが、大きな問題となったことがある。

急激な環境の変化は、相方の活動の場のバランスを崩し、人への影響が大きかった。

高層住宅では、かつて「ダニ問題」が起こり、話題となった。これは異常多発生をもたらすこともあって、今でもその危険がある。

その他、侵入し、繁殖・定着するものには、ゴキブリ、チョウバエ、チカイエカ、ノミバエなどが良く知られた問題虫である。これらは、本当の都市型害虫なのである。

公園、都市河川では、ユスリカやアメリカシロヒトリあるいはイラガなども問題化した虫群である。建材、家具からは、ヒラタキクイムシ、シロアリ、シミ、シバンムシ、アリガタバチ、チャタテムシ、ダニなどが発生し、問題化する。

これらが、人を取り巻く家屋内の雑害虫像である。住み良いと思った環境が、予期しなかった虫を問題化させることも頻繁に起こる。

何事も調和と云うことが必要である。

家屋内の雑害虫が増えるのは、調和の監視を怠ることに遠因がある。したがって、何故に増えたのか、何故なぜを反復して真の原因を追及すべきである。

こんな害虫に、「シバンムシ」と云う虫がいる。別名をデイス・ウオッチと云い、あまり喜ばしい虫ではない。

乾燥した動植物質を摂食し、根絶の難しい虫である。世界に広く分布し、約2000種が知られ、日本でも50種を下らない。

加害活動をするのは、幼虫期であるが、成虫は寄生から離れると再び穴を開けることはない。

家屋内では、穀類、乾燥めん類、菓子類、カツオブシムシ、昆虫の死骸などを餌にしている。

この所、この虫が健康食品などから多発し、いろいろ問題を起こしている。この生活史は、一般的には次の通りである。

幼期間・・・・・・・・・・・・6~10日

幼虫期間・・・・・・・・・・・4~5ヵ月

蛹期間・・・・・・・・・・・・12~18日

成虫の寿命・・・・・・・・・・60日前後

このシバンムシよりも厄介なのが、これに寄生する「寄生バチ」である。このことについては次回紹介する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:家屋内の雑害虫―

今日、環境の時代と云い、環境への「優しさ」が求められている。この優しさと云うことは、大変に良いことではあるが、これも限度を越すと住み難くなる。

これまでの急激な環境の「都市型化」は、思いもよらなかった、〝生物災害〟をもたらせた。

そのひとつは、気密性の高い家屋内で、家具、建材、食品類あるいは室内塵などから発生する昆虫類によるものである。

また、都市化のひとつに、宅地の開発造成により居住者と自然とのふれあいが増し、虫との遭遇で起る虫問題もあった。

このような、人環境と虫との出会いを要約すると次の図表の通りである。

農山村、漁村などは、最も自然の状態の虫との接触で、蚊、ハエ、あるいはブユなどが、話題の虫である。

しかし、都市化がもたらせた特性は人の居住区と残された自然の接触境界の虫群が、問題になったことである。

それは、ドクガ、ミツバチ、スズメバチなどがよく知られている。所によっては、アオバアリガタハネカクシが、大きな問題となったことがある。

急激な環境の変化は、相方の活動の場のバランスを崩し、人への影響が大きかった。

高層住宅では、かつて「ダニ問題」が起こり、話題となった。これは異常多発生をもたらすこともあって、今でもその危険がある。

その他、侵入し、繁殖・定着するものには、ゴキブリ、チョウバエ、チカイエカ、ノミバエなどが良く知られた問題虫である。これらは、本当の都市型害虫なのである。

公園、都市河川では、ユスリカやアメリカシロヒトリあるいはイラガなども問題化した虫群である。建材、家具からは、ヒラタキクイムシ、シロアリ、シミ、シバンムシ、アリガタバチ、チャタテムシ、ダニなどが発生し、問題化する。

これらが、人を取り巻く家屋内の雑害虫像である。住み良いと思った環境が、予期しなかった虫を問題化させることも頻繁に起こる。

何事も調和と云うことが必要である。

家屋内の雑害虫が増えるのは、調和の監視を怠ることに遠因がある。したがって、何故に増えたのか、何故なぜを反復して真の原因を追及すべきである。

こんな害虫に、「シバンムシ」と云う虫がいる。別名をデイス・ウオッチと云い、あまり喜ばしい虫ではない。

乾燥した動植物質を摂食し、根絶の難しい虫である。世界に広く分布し、約2000種が知られ、日本でも50種を下らない。

加害活動をするのは、幼虫期であるが、成虫は寄生から離れると再び穴を開けることはない。

家屋内では、穀類、乾燥めん類、菓子類、カツオブシムシ、昆虫の死骸などを餌にしている。

この所、この虫が健康食品などから多発し、いろいろ問題を起こしている。この生活史は、一般的には次の通りである。

幼期間・・・・・・・・・・・・6~10日

幼虫期間・・・・・・・・・・・4~5ヵ月

蛹期間・・・・・・・・・・・・12~18日

成虫の寿命・・・・・・・・・・60日前後

このシバンムシよりも厄介なのが、これに寄生する「寄生バチ」である。このことについては次回紹介する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (11) Part 2

―:ピレスロイドを用いた製剤:―

農薬と殺虫剤の違いを3回にわたって、話を進めて来たが、今回は、それを用いた製剤について紹介する。

「製剤」とは何か?これは、ひと口で云うと生理活性を持つ物質を目的とする用途に対し、使い易く、利用目的を充分に満たすように、「加工」したものである。

この製剤を大別すると固形製剤と液性製剤とに別けられる。この製剤化にはもともとの物質「原体」の特性が大きく関与する。

今回は、殺虫成分のピレスロイド系化合物を中心に紹介する。

このピレスロイド系化合物は、温血動物に対し低毒性で、環境中での分解性も高く、安全性の高い物質である。

このような性質は、農業の場面よりも人の生活の場での活用が相応しく、家庭用殺虫剤の分野で繁用されるに至った。

家庭用殺虫剤の主要対象は、非常に多様であるが、最も身近な問題種と云えば、ハエ、カ、ゴキブリ、ノミ、シラミ、トコジラミ(ナンキンムシ)などである。

このような虫退治に用いる製剤には、粉剤、油剤、乳剤、燻煙剤、エアゾール剤、蚊取線香などがある。

家庭用殺虫剤で、最もシンプルで、それらしさを感じさせるのが、「蚊取線香」である。

また、この蚊取線香は、季節感を漂わす製剤で、高機能なもののひとつである。この蚊取線香について紹介する。

この製剤で、高機能なもののひとつである。この蚊取線香について紹介する。

この製剤の発想が出来たのは、江戸時代の末期と考えられる。これを証拠だてるものに、次の様な小林一茶の俳句がある。

〝線香の 一本ですむ 蚊やり哉〟 この〝一本ですむ〟と云う所に、線香の斬新さがうかがえる。この線香が出るまでは、植物を燻焼して蚊の攻撃を防いでいた。防虫菊(天然ピレトリン)が、主成分として蚊取線香に使用されるようになったのは、明治の末期である。

しかし、当時の蚊取線香は長棒型(今日の佛事用の線香と同型)で、現在の製品のように渦巻型になったのは、大正時代に入ってからである。線香製造の初期の頃は、人手によって、一つ一つが巻きあげられていたが、大正3年頃に機械による打抜き線香が出来るようになった。

蚊取線香の構成と成分は、図1.の様な原材料で構成されている。

構成成分の混合割合は一定ではないが、標準的なものは折衷剤が1%内外、木粉20~30%茎粉20~30%、その他が数パーセントである。

これら基剤が、燃焼時間、有効成分の揮発率などの製剤機能に大きく関与して来る。1回の点火で、数時間にわたって効力を維持する機能は、他の製剤を大きく異なる所で、ここに科学が存在する。

次回この事を言及する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ピレスロイドを用いた製剤:―

農薬と殺虫剤の違いを3回にわたって、話を進めて来たが、今回は、それを用いた製剤について紹介する。

「製剤」とは何か?これは、ひと口で云うと生理活性を持つ物質を目的とする用途に対し、使い易く、利用目的を充分に満たすように、「加工」したものである。

この製剤を大別すると固形製剤と液性製剤とに別けられる。この製剤化にはもともとの物質「原体」の特性が大きく関与する。

今回は、殺虫成分のピレスロイド系化合物を中心に紹介する。

このピレスロイド系化合物は、温血動物に対し低毒性で、環境中での分解性も高く、安全性の高い物質である。

このような性質は、農業の場面よりも人の生活の場での活用が相応しく、家庭用殺虫剤の分野で繁用されるに至った。

家庭用殺虫剤の主要対象は、非常に多様であるが、最も身近な問題種と云えば、ハエ、カ、ゴキブリ、ノミ、シラミ、トコジラミ(ナンキンムシ)などである。

このような虫退治に用いる製剤には、粉剤、油剤、乳剤、燻煙剤、エアゾール剤、蚊取線香などがある。

家庭用殺虫剤で、最もシンプルで、それらしさを感じさせるのが、「蚊取線香」である。

また、この蚊取線香は、季節感を漂わす製剤で、高機能なもののひとつである。この蚊取線香について紹介する。

この製剤で、高機能なもののひとつである。この蚊取線香について紹介する。

この製剤の発想が出来たのは、江戸時代の末期と考えられる。これを証拠だてるものに、次の様な小林一茶の俳句がある。

〝線香の 一本ですむ 蚊やり哉〟 この〝一本ですむ〟と云う所に、線香の斬新さがうかがえる。この線香が出るまでは、植物を燻焼して蚊の攻撃を防いでいた。防虫菊(天然ピレトリン)が、主成分として蚊取線香に使用されるようになったのは、明治の末期である。

しかし、当時の蚊取線香は長棒型(今日の佛事用の線香と同型)で、現在の製品のように渦巻型になったのは、大正時代に入ってからである。線香製造の初期の頃は、人手によって、一つ一つが巻きあげられていたが、大正3年頃に機械による打抜き線香が出来るようになった。

蚊取線香の構成と成分は、図1.の様な原材料で構成されている。

構成成分の混合割合は一定ではないが、標準的なものは折衷剤が1%内外、木粉20~30%茎粉20~30%、その他が数パーセントである。

これら基剤が、燃焼時間、有効成分の揮発率などの製剤機能に大きく関与して来る。1回の点火で、数時間にわたって効力を維持する機能は、他の製剤を大きく異なる所で、ここに科学が存在する。

次回この事を言及する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (11) Part 1

―:毒虫とはどんな虫なのか:―

虫とは何か?このとらえ方は、その人の背景によって大きく異なる。この表題の「益虫」や「害虫」と云う評価も、そのひとつであって、何れも人間の側からのものである。

虫は、万を超える種類があって、「人間」と直接的に関わりのあるものは、非常に僅かである。

従って、日頃、接する機会の少ない虫は、唯の虫である。だが、この虫の面白い所は、同じ虫であっても、成虫の時と幼虫の時で、その評価の異なる場合が、ある事である。

こんな虫が、人の日常生活の場に余りにも近いと「毒虫」と云う表現に変わることがある。この「毒虫」と云う感覚は、害虫よりも恐ろしさを増す。

毒虫とはどんな虫?

この毒虫については、「毒虫の話」(梅谷献二・安富和男著、昭和44年5月10日、北

隆館)と云う著書があって、これにやさしく、判り易く、そして面白く虫達が紹介されている。

この本は、広く一般の人達に読まれ、当時、生活の場の虫を知るための格好のものであった。筆者も、今から40年前に、この書番を読み、著者の博識ぶりと筆力に、なんとも素晴らしさを感じ、改めて衛生害虫を見直した。

この本の中に、毒虫の戸籍簿の項があって、その解説が、蚊やアブなどのストローを持つなかま、ハチのような毒矢を持つなかま、アリ類のようなペンチを持つなかま等と特徴的に別けての解説には、納得するものがあった。

毒虫とは、人を刺したり、人を噛んだり、吸血したり、悪臭を発するものが、毒虫だと云う事が、すんなりと判った。

しかし、今では、平素なんでもない虫が、たまさか食物に迷入していただけで、問題虫とされたりする。

なかには、虫が発生しても不思議では無い食材から虫が出て、これを問題視される状況である。

今、エコの時代の最中である、もっと毒虫を理解し、視点を変えておおらかに虫を眺める必要がある。そのためには、「季節の虫」を賞でる視点が必要だ。

この真冬の中、枯木になる虫がある。葉の落ちた枝にぶら下がる「みの虫」は、冬景色をおりなすものである。

このミノムシはミノガ(避績蛾)科の幼虫の総称で、このグループには350種が知られている。

わが国では、ミノガ、ヒメミノガ、ネグロミノガ、オオミノガ、チヤノミノガ、などが知られている。これらは、梨、梅、柑橘、茶、桑などの害虫である。

幼虫は、蓑の中で越冬し、翌春には食害活動をする厄介者だが、冬木は枯木の花である。

この蓑内の幼虫は、なかなかの珍味で、バター炒めは、酒の友となる。さらに、驚いたことには、虫歯の薬になるという。これを黒焼きにして、虫歯の穴につめると痛みがとれるとのこと。

また、肺病の薬にもなるようで、黒焼きにしたものを粉にし、1日3回、1ヵ月も服用すると治る由。さらには、心臓病に効果があるようである。これは、ミノムシの幼虫を甘草と共に煎服するとのこと。

冬の枯木の花は、季節の風情越へて、薬用にも供されたという。冬期は、春から息吹を宿すと云うが、この季に施設周辺の虫達を視点を変えて観察すると良い。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:毒虫とはどんな虫なのか:―

虫とは何か?このとらえ方は、その人の背景によって大きく異なる。この表題の「益虫」や「害虫」と云う評価も、そのひとつであって、何れも人間の側からのものである。

虫は、万を超える種類があって、「人間」と直接的に関わりのあるものは、非常に僅かである。

従って、日頃、接する機会の少ない虫は、唯の虫である。だが、この虫の面白い所は、同じ虫であっても、成虫の時と幼虫の時で、その評価の異なる場合が、ある事である。

こんな虫が、人の日常生活の場に余りにも近いと「毒虫」と云う表現に変わることがある。この「毒虫」と云う感覚は、害虫よりも恐ろしさを増す。

毒虫とはどんな虫?

この毒虫については、「毒虫の話」(梅谷献二・安富和男著、昭和44年5月10日、北

隆館)と云う著書があって、これにやさしく、判り易く、そして面白く虫達が紹介されている。

この本は、広く一般の人達に読まれ、当時、生活の場の虫を知るための格好のものであった。筆者も、今から40年前に、この書番を読み、著者の博識ぶりと筆力に、なんとも素晴らしさを感じ、改めて衛生害虫を見直した。

この本の中に、毒虫の戸籍簿の項があって、その解説が、蚊やアブなどのストローを持つなかま、ハチのような毒矢を持つなかま、アリ類のようなペンチを持つなかま等と特徴的に別けての解説には、納得するものがあった。

毒虫とは、人を刺したり、人を噛んだり、吸血したり、悪臭を発するものが、毒虫だと云う事が、すんなりと判った。

しかし、今では、平素なんでもない虫が、たまさか食物に迷入していただけで、問題虫とされたりする。

なかには、虫が発生しても不思議では無い食材から虫が出て、これを問題視される状況である。

今、エコの時代の最中である、もっと毒虫を理解し、視点を変えておおらかに虫を眺める必要がある。そのためには、「季節の虫」を賞でる視点が必要だ。

この真冬の中、枯木になる虫がある。葉の落ちた枝にぶら下がる「みの虫」は、冬景色をおりなすものである。

このミノムシはミノガ(避績蛾)科の幼虫の総称で、このグループには350種が知られている。

わが国では、ミノガ、ヒメミノガ、ネグロミノガ、オオミノガ、チヤノミノガ、などが知られている。これらは、梨、梅、柑橘、茶、桑などの害虫である。

幼虫は、蓑の中で越冬し、翌春には食害活動をする厄介者だが、冬木は枯木の花である。

この蓑内の幼虫は、なかなかの珍味で、バター炒めは、酒の友となる。さらに、驚いたことには、虫歯の薬になるという。これを黒焼きにして、虫歯の穴につめると痛みがとれるとのこと。

また、肺病の薬にもなるようで、黒焼きにしたものを粉にし、1日3回、1ヵ月も服用すると治る由。さらには、心臓病に効果があるようである。これは、ミノムシの幼虫を甘草と共に煎服するとのこと。

冬の枯木の花は、季節の風情越へて、薬用にも供されたという。冬期は、春から息吹を宿すと云うが、この季に施設周辺の虫達を視点を変えて観察すると良い。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (10) Part 2〉

―:何処が違うのか、農薬と殺虫剤(3):―

農薬とは、この言葉の意味は、「農業用薬剤」が、本来のもので、農と薬とに省略しただけのものである。

また、殺虫剤も同じで、何々用と称するのは、たまたま「用途」をあらわすもので、いずれも殺虫剤と云う化学物質である。

前回は、有機リン系薬剤について触れたが、今回は「ピレスロイド系」について話を進めたい。

ピレスロイド(Pyrethroids)とは、シロバナムシヨケギクの中に含まれた殺虫成分のピレトリンによく似た化合物と云う意味である。

ピレスロイドの構造は、分子がエステル結合によってシクロプロパン環を含む「酸部分」と、五員環不飽和ケトンを含む「アルコール部分」からなることを基本としている。

この基本骨格を中心、周辺部分を改変し新たな化合物を合成して今日に至る。この基骨格は添付画像:図1.の通り。

今日のピレスロイド時代を迎えた、最初の除虫菊が、日本に定着するまでの経緯を要約すると

次の通りである。

=日本における除虫菊の経緯=

明治14年:大阪の薬種商、桂林堂がイギリスより輸入

明治18年:玉利善造博士、アメリカより種子を持ち帰り、駒場の東京農林学校農場で栽培

明治23年:上山英一郎「除虫菊栽培略書」著す

明治24年:農商務省が除虫菊石油乳剤の使用を奨励

明治29年:北海道石狩町 金子清一郎 東京より種子を持ち帰り栽培を始める

この除虫菊乾花より抽出された、除虫菊エキスの時代を経て、合成ピレスロイドの時代を迎えるが、その第一号が「アレスリン」である。

このアレスリンは、商品名をピナミン(Pynamin)と称するが、住友化学の松井正直博士を中心として研究され、昭和24年に合成に成功し、昭和27年に工業化を完成するに至った。これが、我が国における合成ピレスロイド時代の幕開けである。

アレスリン(Allethrin):

アレスリンは1967年に農薬登録がされたが、主として、混合剤として家庭園芸用に用いられている。その化学構造は、添付画像:図2.の通りである。

その急性経口LD50値は、ラットに対し1100mg/kg(オス)、585mg/kg(メス)である。

商品には、「カダンA」があって、キクやバラのアブラムシ類、ハダニ類の駆除に用いられる。その他に、サンキングA、ウシコフラパー、トップジンMS、カダンKなど混合製剤がある。

以上が、農薬としての「アレスリン」であるが、その存在価値は、防疫用に比較して若干低い傾向にある。

アレスリンは農業生産の場よりも、人の生活の場で広く用いられている。なかでも、最もよく知られているのが、「蚊取線香」である。

防疫用殺虫剤の分野では、製品の輸送中、保管中に用いる事もあって、食品衛生法の規制に始まり、ハエ、カ、ゴキブリを用いるとしての用途があって薬事法により規制される。

その他、衣服の防虫剤、シロアリ防除剤あるいは、不快害虫用などに用いるので、化審法との関係を生ずる。

ピレスロイド剤は、生活の場に密着した殺虫剤なので、次回、その具体例で紹介する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:何処が違うのか、農薬と殺虫剤(3):―

農薬とは、この言葉の意味は、「農業用薬剤」が、本来のもので、農と薬とに省略しただけのものである。

また、殺虫剤も同じで、何々用と称するのは、たまたま「用途」をあらわすもので、いずれも殺虫剤と云う化学物質である。

前回は、有機リン系薬剤について触れたが、今回は「ピレスロイド系」について話を進めたい。

ピレスロイド(Pyrethroids)とは、シロバナムシヨケギクの中に含まれた殺虫成分のピレトリンによく似た化合物と云う意味である。

ピレスロイドの構造は、分子がエステル結合によってシクロプロパン環を含む「酸部分」と、五員環不飽和ケトンを含む「アルコール部分」からなることを基本としている。

この基本骨格を中心、周辺部分を改変し新たな化合物を合成して今日に至る。この基骨格は添付画像:図1.の通り。

今日のピレスロイド時代を迎えた、最初の除虫菊が、日本に定着するまでの経緯を要約すると

次の通りである。

=日本における除虫菊の経緯=

明治14年:大阪の薬種商、桂林堂がイギリスより輸入

明治18年:玉利善造博士、アメリカより種子を持ち帰り、駒場の東京農林学校農場で栽培

明治23年:上山英一郎「除虫菊栽培略書」著す

明治24年:農商務省が除虫菊石油乳剤の使用を奨励

明治29年:北海道石狩町 金子清一郎 東京より種子を持ち帰り栽培を始める

この除虫菊乾花より抽出された、除虫菊エキスの時代を経て、合成ピレスロイドの時代を迎えるが、その第一号が「アレスリン」である。

このアレスリンは、商品名をピナミン(Pynamin)と称するが、住友化学の松井正直博士を中心として研究され、昭和24年に合成に成功し、昭和27年に工業化を完成するに至った。これが、我が国における合成ピレスロイド時代の幕開けである。

アレスリン(Allethrin):

アレスリンは1967年に農薬登録がされたが、主として、混合剤として家庭園芸用に用いられている。その化学構造は、添付画像:図2.の通りである。

その急性経口LD50値は、ラットに対し1100mg/kg(オス)、585mg/kg(メス)である。

商品には、「カダンA」があって、キクやバラのアブラムシ類、ハダニ類の駆除に用いられる。その他に、サンキングA、ウシコフラパー、トップジンMS、カダンKなど混合製剤がある。

以上が、農薬としての「アレスリン」であるが、その存在価値は、防疫用に比較して若干低い傾向にある。

アレスリンは農業生産の場よりも、人の生活の場で広く用いられている。なかでも、最もよく知られているのが、「蚊取線香」である。

防疫用殺虫剤の分野では、製品の輸送中、保管中に用いる事もあって、食品衛生法の規制に始まり、ハエ、カ、ゴキブリを用いるとしての用途があって薬事法により規制される。

その他、衣服の防虫剤、シロアリ防除剤あるいは、不快害虫用などに用いるので、化審法との関係を生ずる。

ピレスロイド剤は、生活の場に密着した殺虫剤なので、次回、その具体例で紹介する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (10) Part 1

―:ユスリカとは、いったい何か:―

食品取扱い施設等の環境調査で、意外に捕獲数の多い虫が、「ユスリカ」と称する飛翔昆虫である。

この虫は、水棲昆虫の仲間なので、河川、池沼等に近い地区での多発には驚かない。しかし、水系の目立たない山間地の施設で、この所、捕獲数が多い事に驚く。

また、「カ」とは、夏の虫だと思い込んでいる所為が、冬から早春にかけて姿を見せると、一瞬、戸惑を感ずる。

私達が、この虫と関係が始まったのは、そんなに古い時期では無く、今から40年前の昭和44年(1969年)頃からである。

当時は、「公害問題」が盛んに報道されていた。ユスリカは、発生の要因が「公害」とは浅からぬ因縁をもっている。先ず、この虫の分類上の位置付を明らかにしたい。

この虫は、双翅目、直縫亜目の糸角群、ユスリカ(揺蚊)科に属する完全変態をなす虫である。

ユスリカの種類は、世界でも約10,000種が知られていて、我が国においてもウミユスリカ、ヤマユスリカ、モンユスリカ、エリユスリカ、コナユスリカ及びユスリカの6亜種、その種類が1,000種を超す。

しかし、殆どのユスリカは、通常の環境条件下では、人に影響を及ぼすような事がない。

では何故、ユスリカが問題になり始めたのか、それには、次の理由がある。

その大きなものの一つが、生活の都市型化である。都市の発達は、都市の河川や周辺の湖沼の水質に影響を及ぼし、それがユスリカ発生の温床となった事である。

都市河川のユスリカで最も良く知られているのは、東京都内を流れる「神田川」流域のユスリカである。

東京都は、10数年にわたって神田川流域のユスリカ対策に苦汁を強いられた。

大量発生するユスリカは、民家の灯火に向かって飛来し、食事が出来ない、寝具、家具、洗濯物、壁などを汚損する被害を与えた。

また、流域周辺の飲食店、商店街、塗装工場等で、営業に支障をもたらせた。この様な例が、全国の都市でも見られるようになり、「ユスリカ」が広く一般に知られるようになった。

いずれにしても、ユスリカは、昭和の代表的な問題の虫である。以上のように、ユスリカは発生の場所によっては、問題虫であるが、厄介な事に、「幼虫」と「成虫」とでは、その評価が違う事である。

ユスリカ問題は、我が国に限った事ではなく、米国のフロリダ州サンフォード市は、市の中心部がモンロー湖から至近距離にあって、ホテルや住宅のユスリカ対策のために年間100万ドルを支出したと云う。

ユスリカは、人を刺咬・吸血をすると云う、直接的な被害をもたらせないが、異常多発生と云う性質を有した問題虫である。

このユスリカの功罪について、次回紹介するが、今回は、ユスリカと云う「虫」の存在を紹介した。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ユスリカとは、いったい何か:―

食品取扱い施設等の環境調査で、意外に捕獲数の多い虫が、「ユスリカ」と称する飛翔昆虫である。

この虫は、水棲昆虫の仲間なので、河川、池沼等に近い地区での多発には驚かない。しかし、水系の目立たない山間地の施設で、この所、捕獲数が多い事に驚く。

また、「カ」とは、夏の虫だと思い込んでいる所為が、冬から早春にかけて姿を見せると、一瞬、戸惑を感ずる。

私達が、この虫と関係が始まったのは、そんなに古い時期では無く、今から40年前の昭和44年(1969年)頃からである。

当時は、「公害問題」が盛んに報道されていた。ユスリカは、発生の要因が「公害」とは浅からぬ因縁をもっている。先ず、この虫の分類上の位置付を明らかにしたい。

この虫は、双翅目、直縫亜目の糸角群、ユスリカ(揺蚊)科に属する完全変態をなす虫である。

ユスリカの種類は、世界でも約10,000種が知られていて、我が国においてもウミユスリカ、ヤマユスリカ、モンユスリカ、エリユスリカ、コナユスリカ及びユスリカの6亜種、その種類が1,000種を超す。

しかし、殆どのユスリカは、通常の環境条件下では、人に影響を及ぼすような事がない。

では何故、ユスリカが問題になり始めたのか、それには、次の理由がある。

その大きなものの一つが、生活の都市型化である。都市の発達は、都市の河川や周辺の湖沼の水質に影響を及ぼし、それがユスリカ発生の温床となった事である。

都市河川のユスリカで最も良く知られているのは、東京都内を流れる「神田川」流域のユスリカである。

東京都は、10数年にわたって神田川流域のユスリカ対策に苦汁を強いられた。

大量発生するユスリカは、民家の灯火に向かって飛来し、食事が出来ない、寝具、家具、洗濯物、壁などを汚損する被害を与えた。

また、流域周辺の飲食店、商店街、塗装工場等で、営業に支障をもたらせた。この様な例が、全国の都市でも見られるようになり、「ユスリカ」が広く一般に知られるようになった。

いずれにしても、ユスリカは、昭和の代表的な問題の虫である。以上のように、ユスリカは発生の場所によっては、問題虫であるが、厄介な事に、「幼虫」と「成虫」とでは、その評価が違う事である。

ユスリカ問題は、我が国に限った事ではなく、米国のフロリダ州サンフォード市は、市の中心部がモンロー湖から至近距離にあって、ホテルや住宅のユスリカ対策のために年間100万ドルを支出したと云う。

ユスリカは、人を刺咬・吸血をすると云う、直接的な被害をもたらせないが、異常多発生と云う性質を有した問題虫である。

このユスリカの功罪について、次回紹介するが、今回は、ユスリカと云う「虫」の存在を紹介した。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (9) Part 2

―:何処が違うのか、農薬と殺虫剤(2):―

前回、農薬の大分類を紹介したが、今回は、有機リン系殺虫のフェニトロチオンで、その詳細を解説する。

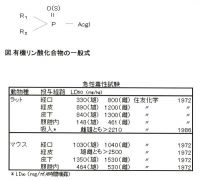

その前に、そもそも有機リン剤とは何のかを整理する。この有機リン剤が、農薬として注目されるようになったのは、今からおおよそ71年前の1937年に西ドイツのゲルハルト・シュラーダー博士により、生物学的活性のある有機リン化合物の一般構造が、提示されてからである。

その生理活性を持つ有機リン酸化合物は、添付画像の一般式で表わされる酸無水物である。

この式で、次の条件を満足している場合に生理的活性なリン酸エルテルが得られるとしている。

*5価の「リン原子」は、硫黄(S)または酸素(O)と直接結合しなければならない。

*R1及びR2はアルコシ基、アリル基または、アミノ基である。

*アシル基は無機または有機酸の残基、例えばフッ素、シアン、ロダンなどであるか、あるいは酸性の基、エタノールやメルカプタンである。このような考え方を背景にして、合成されたフェニトロチオンは有機リン化合物である。

フェニトロチオン(Fenitrothion):フェニトロチオンは、一般名で商品名をスミチオン(Sumithion)と云う。なをこの他に、ガットサイドS、サッチューコートS、ガットキラー、スミパインなどと云うものがある。

化学名は、o,o-dimethyl-o-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate である。農薬ではMEPと称されている。

物理的化学性質は、常温で液体、比較的安定な化合物である。また、問題の安全性は動物での急性毒性が比較的低く添付画像の表の通りである。

それに、スミチオンは哺乳動物の体内で速やかに代謝・分解され、容易に体外に排出される。

これが、フェニトロチオン、スミチオンと云う生理活性を持つ有機リン酸化合物なので、虫の殺滅を目的に開発されたものである。

呼称としては、〝殺虫剤〟と云う農薬であり、殺虫剤と称する医薬品・医薬部外品とするべきである。

主成分は、全く同じであっても使う場所が違うため、農薬登録であったり医薬品の認可となって、理解しにくくしている。

スミチオン乳剤は、農業用であっても防疫用であっても〝スミチオン乳剤〟である。相違点は登録と認可と云う決裁条件の違いと、監督官庁、大臣の違いである。

また、関連する規制法令が前者では、農薬取締法、その施行令と施行規則および関連通知などである。後者では、薬事法、その施行令と施行規則および関連通知などである。

その他の相違点は、対象害虫が違うに過ぎない。化学物質を判りにくくしているのは、監督官庁の多様性にある。

フェニトロチオン、スミチオンは、殺虫剤なのである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:何処が違うのか、農薬と殺虫剤(2):―

前回、農薬の大分類を紹介したが、今回は、有機リン系殺虫のフェニトロチオンで、その詳細を解説する。

その前に、そもそも有機リン剤とは何のかを整理する。この有機リン剤が、農薬として注目されるようになったのは、今からおおよそ71年前の1937年に西ドイツのゲルハルト・シュラーダー博士により、生物学的活性のある有機リン化合物の一般構造が、提示されてからである。

その生理活性を持つ有機リン酸化合物は、添付画像の一般式で表わされる酸無水物である。

この式で、次の条件を満足している場合に生理的活性なリン酸エルテルが得られるとしている。

*5価の「リン原子」は、硫黄(S)または酸素(O)と直接結合しなければならない。

*R1及びR2はアルコシ基、アリル基または、アミノ基である。

*アシル基は無機または有機酸の残基、例えばフッ素、シアン、ロダンなどであるか、あるいは酸性の基、エタノールやメルカプタンである。このような考え方を背景にして、合成されたフェニトロチオンは有機リン化合物である。

フェニトロチオン(Fenitrothion):フェニトロチオンは、一般名で商品名をスミチオン(Sumithion)と云う。なをこの他に、ガットサイドS、サッチューコートS、ガットキラー、スミパインなどと云うものがある。

化学名は、o,o-dimethyl-o-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate である。農薬ではMEPと称されている。

物理的化学性質は、常温で液体、比較的安定な化合物である。また、問題の安全性は動物での急性毒性が比較的低く添付画像の表の通りである。

それに、スミチオンは哺乳動物の体内で速やかに代謝・分解され、容易に体外に排出される。

これが、フェニトロチオン、スミチオンと云う生理活性を持つ有機リン酸化合物なので、虫の殺滅を目的に開発されたものである。

呼称としては、〝殺虫剤〟と云う農薬であり、殺虫剤と称する医薬品・医薬部外品とするべきである。

主成分は、全く同じであっても使う場所が違うため、農薬登録であったり医薬品の認可となって、理解しにくくしている。

スミチオン乳剤は、農業用であっても防疫用であっても〝スミチオン乳剤〟である。相違点は登録と認可と云う決裁条件の違いと、監督官庁、大臣の違いである。

また、関連する規制法令が前者では、農薬取締法、その施行令と施行規則および関連通知などである。後者では、薬事法、その施行令と施行規則および関連通知などである。

その他の相違点は、対象害虫が違うに過ぎない。化学物質を判りにくくしているのは、監督官庁の多様性にある。

フェニトロチオン、スミチオンは、殺虫剤なのである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (9) Part 1

―:静かなる働き者のカマキリ:―

今、食品類の化学物質による汚損が頻発し、消費者の心配が増している。害虫防除の研究者は、早くから環境に愛しい手段の研究を進めて来たが。まだ満足すべき域に達していない。

この手段は、生物的防除法と称されるもので、微生物や天敵などを用いるものである。

ここで云う天敵は、人間に対する利害関係で判断するもので、人に利盆をもたらす虫を云う。

例えば、こんなひとつに、森や林や緑地の道端で、大きな鎌を振り上げた、異様な姿勢の「虫」に出会うことがある。

この虫は、ハエや蚊と違い、人を刺したり咬んだり、汚物を運ぶなどをしない、知られざる〝働き者〟で、その名を「カマキリ」と云う。

通常は、樹木上や草地に棲息するが、その食性は「肉食性」で、昆虫類はおろか、小さなカエルやトカゲなどまで捕食する。

この旺盛な「肉食性」は、農作物を加害する害虫の駆除に、ひと役かっているのである。

カマキリは、分類学的に直羽目に属し、バッタ、キリギリスなどの仲間である。研究者によっては、蟷螂(トウロウ)目としている。

面白い事に、このカマキリムシは位置づけが、分類上から見ると「ゴキブリ」に近いことだ。なお、この仲間は、世界に約1550種が知られている。日本では、2科約10種が知られている。

よく知られているのが、カマキリで別名をチヨウセンカマキリと云う。この他に、オオカマキリ、ハラビロカマキリ、コカマキリ、ウスバカマキリがある。

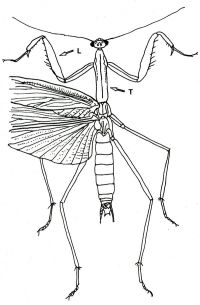

この形態的な特徴は、前胸が長く細長い頸(クビ)を思わせる。また、前脚が長く、有棘(ユウシ)の腿節と脛節(ケイセツ)を持っていて、食餌を捕獲するのに適している。したがって、一般に、これを「捕獲脚」と称している。

カマキリの外部形態を要約すると図に示す通りである。このカマキリが立ち上がった姿が特異的で、不可思議な感がするため、古くギリシヤ人は「予告者」と称していた。

この生態はゴキブリと同様な不完全変態で、6~8回脱皮し成虫となるが、成虫までの所要日数はおおよそ1年である。

卵が特徴的で、小枝や樹皮あるいは壁などに泡状の卵莢(ランキョウ)、卵嚢(ランノウ)を産下する。この1個から数100匹の仔虫が生まれ出てくると云う。

その性質は剽悍(ヒョウカン)で獲物を見れば自分の力をわきまえず、猛然と挑む。この性質が、数々の「カマキリ伝説」を生んだが、中でも知られているのが、「蟷螂の斧」である。

また、肉食性の悲惨なのは、交尾時に「メス」が「オス」の首や胸を食べることがあるので、「オス」は事が終わると大急ぎで逃げると云う。なお、もうひとつ効用があって、「桑螵蛸(ソウヒョウショウ)」なるものがあって、これを用いると精力減退を治す由。カマキリは何とも偉大なる益虫である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:静かなる働き者のカマキリ:―

今、食品類の化学物質による汚損が頻発し、消費者の心配が増している。害虫防除の研究者は、早くから環境に愛しい手段の研究を進めて来たが。まだ満足すべき域に達していない。

この手段は、生物的防除法と称されるもので、微生物や天敵などを用いるものである。

ここで云う天敵は、人間に対する利害関係で判断するもので、人に利盆をもたらす虫を云う。

例えば、こんなひとつに、森や林や緑地の道端で、大きな鎌を振り上げた、異様な姿勢の「虫」に出会うことがある。

この虫は、ハエや蚊と違い、人を刺したり咬んだり、汚物を運ぶなどをしない、知られざる〝働き者〟で、その名を「カマキリ」と云う。

通常は、樹木上や草地に棲息するが、その食性は「肉食性」で、昆虫類はおろか、小さなカエルやトカゲなどまで捕食する。

この旺盛な「肉食性」は、農作物を加害する害虫の駆除に、ひと役かっているのである。

カマキリは、分類学的に直羽目に属し、バッタ、キリギリスなどの仲間である。研究者によっては、蟷螂(トウロウ)目としている。

面白い事に、このカマキリムシは位置づけが、分類上から見ると「ゴキブリ」に近いことだ。なお、この仲間は、世界に約1550種が知られている。日本では、2科約10種が知られている。

よく知られているのが、カマキリで別名をチヨウセンカマキリと云う。この他に、オオカマキリ、ハラビロカマキリ、コカマキリ、ウスバカマキリがある。

この形態的な特徴は、前胸が長く細長い頸(クビ)を思わせる。また、前脚が長く、有棘(ユウシ)の腿節と脛節(ケイセツ)を持っていて、食餌を捕獲するのに適している。したがって、一般に、これを「捕獲脚」と称している。

カマキリの外部形態を要約すると図に示す通りである。このカマキリが立ち上がった姿が特異的で、不可思議な感がするため、古くギリシヤ人は「予告者」と称していた。

この生態はゴキブリと同様な不完全変態で、6~8回脱皮し成虫となるが、成虫までの所要日数はおおよそ1年である。

卵が特徴的で、小枝や樹皮あるいは壁などに泡状の卵莢(ランキョウ)、卵嚢(ランノウ)を産下する。この1個から数100匹の仔虫が生まれ出てくると云う。

その性質は剽悍(ヒョウカン)で獲物を見れば自分の力をわきまえず、猛然と挑む。この性質が、数々の「カマキリ伝説」を生んだが、中でも知られているのが、「蟷螂の斧」である。

また、肉食性の悲惨なのは、交尾時に「メス」が「オス」の首や胸を食べることがあるので、「オス」は事が終わると大急ぎで逃げると云う。なお、もうひとつ効用があって、「桑螵蛸(ソウヒョウショウ)」なるものがあって、これを用いると精力減退を治す由。カマキリは何とも偉大なる益虫である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2008年12月15日10時47分

「益虫・害虫の話」 (8)〈Part 2〉 何処が違うのか、農薬と殺虫剤

「益虫・害虫の話」 (8) Part 2

―:何処が違うのか、農薬と殺虫剤:―

この所、食品の中に在るはずの無い化学物質が混入した事故が続いた。このような事故の解説記事に、〝農薬と同じ成分の殺虫剤が〟と云うようなものがある。

それを見た多くの人は、「農薬」と「殺虫剤」は何処が違うのか、正確には解らないようだ。

現実に、農薬とはどんな物ですかと聞くと、それは「殺虫剤」でしょうと云う回答が、返って来る。なかには、有機リン剤でしょうと云うものもある。

また、このような人達に、殺虫剤の中には生活の場で使用する殺虫剤と農場など野外で使用する殺虫剤と同じ成分のものが在ると云うと、一様に驚く。

では、農薬と殺虫剤の違いはどこなのか、良く知られた化学物質で紹介する。それに先立ち、「農薬」と云うものを再確認して置きたい。

農薬とは、農作物の病害虫からの保護を目的としたもので、「農薬物(樹木及び農林産物を含む)を害する病菌、線虫、ダニ、昆虫、ネズミ、雑草などの動植物または、ウイルスの防除に用いる殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤、除草剤及び植物の生理機能の増進または抑制に用いる植物成長調節剤並びに捕助財」と定義されている。この中には病害虫防除に用いる天敵も農薬とみなされている。

以上の定義からすると、「殺虫剤」は農薬のひとつである。また、農薬の運用は「農薬取締法」により管理されている。

この農薬のひとつである「殺虫剤」はその物質の特性によって次のように分類されている。

1) 天然殺虫剤

礦物起原、植物起源

2) 有機リン系殺虫剤

3) カーバメート系殺虫剤

4) ピレスロイド系殺虫剤

5) ネライストキシン系殺虫剤

6) ネオニコチノイド系殺虫剤

7) 昆虫成長制御剤

8) その他の合成殺虫剤

9) 殺ダニ剤

10) 殺線虫剤

11) 生物農薬

12) 誘引剤

以上が、今日、市場にある殺虫剤で、1)~7)の系統のものが知られている。

また、その用途は、農林水産業および公衆衛生方面(防疫および家庭用)と極めて広範囲である。

この用途範囲の広さが、殺虫剤を判り難くしている。これを明確する材料とし、最も関心の高い有機リン系殺虫剤のフェニトロチオンで解説する。(次回に続く)

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:何処が違うのか、農薬と殺虫剤:―

この所、食品の中に在るはずの無い化学物質が混入した事故が続いた。このような事故の解説記事に、〝農薬と同じ成分の殺虫剤が〟と云うようなものがある。

それを見た多くの人は、「農薬」と「殺虫剤」は何処が違うのか、正確には解らないようだ。

現実に、農薬とはどんな物ですかと聞くと、それは「殺虫剤」でしょうと云う回答が、返って来る。なかには、有機リン剤でしょうと云うものもある。

また、このような人達に、殺虫剤の中には生活の場で使用する殺虫剤と農場など野外で使用する殺虫剤と同じ成分のものが在ると云うと、一様に驚く。

では、農薬と殺虫剤の違いはどこなのか、良く知られた化学物質で紹介する。それに先立ち、「農薬」と云うものを再確認して置きたい。

農薬とは、農作物の病害虫からの保護を目的としたもので、「農薬物(樹木及び農林産物を含む)を害する病菌、線虫、ダニ、昆虫、ネズミ、雑草などの動植物または、ウイルスの防除に用いる殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤、除草剤及び植物の生理機能の増進または抑制に用いる植物成長調節剤並びに捕助財」と定義されている。この中には病害虫防除に用いる天敵も農薬とみなされている。

以上の定義からすると、「殺虫剤」は農薬のひとつである。また、農薬の運用は「農薬取締法」により管理されている。

この農薬のひとつである「殺虫剤」はその物質の特性によって次のように分類されている。

1) 天然殺虫剤

礦物起原、植物起源

2) 有機リン系殺虫剤

3) カーバメート系殺虫剤

4) ピレスロイド系殺虫剤

5) ネライストキシン系殺虫剤

6) ネオニコチノイド系殺虫剤

7) 昆虫成長制御剤

8) その他の合成殺虫剤

9) 殺ダニ剤

10) 殺線虫剤

11) 生物農薬

12) 誘引剤

以上が、今日、市場にある殺虫剤で、1)~7)の系統のものが知られている。

また、その用途は、農林水産業および公衆衛生方面(防疫および家庭用)と極めて広範囲である。

この用途範囲の広さが、殺虫剤を判り難くしている。これを明確する材料とし、最も関心の高い有機リン系殺虫剤のフェニトロチオンで解説する。(次回に続く)

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (8) Part 1

―:晩秋の候の問題虫、カメムシ:―

山々が、黄色や紅に色づく頃、住居の日当たりの良い場所や塀などに点々と蝟集する虫に気付く。

この代表的な虫が、「カメムシ」である。我が国に約600種が知られている。カメムシは、地方によっては屋内にまで侵入し、話題になる。

東北地方の温泉宿では、この虫の発する悪臭で、宿泊客から苦情が出る例もある。この虫は野外活動性であるが、越冬のために暖かい場所に潜り込む性質がある。

カメムシ類は、人畜に対する直接的な害を及ぼす事は無いが、刺激すると悪臭を放つため、不快虫とされている。

カメムシ類の多くは、農業害虫であるが、「稲、いね」を加害するイネクロカメムシ、トゲシラホシカメムシなどが知られている。

これらのカメムシは、稲の出穂期から乳熟期にかけて吸汁加害し、「斑点米」の原因となっている。

また、アオクサカメムシやイチモンジカメムシなどは、「まめ類」や「アブラナ科」の大害虫として知られている。

人の生活の場では、雑草の「クズ」に発生したマルカメムシ(Globular Stink bug)が、越冬のために、屋内に侵入し問題になった。

また、北海道では、スコットカメムシが屋内に侵入し、問題になった。やっかいなのは、越冬のため侵入時に「悪臭」を放ち、また、冬眠からさめた個体が野外に出ていく再び悪臭を放つことである。

この悪臭は、胸部覆面の中脚と後脚の間にある臭腺開口部から放つ、外敵に対する「防御物質」である。この物質は、ヘキサナール、トランス-2-デセール、トランス-2-オクテナールなどが知られている。

害虫、不快害虫と嫌われる「カメムシ」には、意外な効用があると云われている。それは、種類によって違いがあるようだが、歯痛、リュウマチの他、腎臓、肝臓および胃病などの慢性疾患に効くと云われている。

また、漢方にツマキクロカメムシを「九香虫」と称し、薬用として用いたとも云う。それに、カメムシの成虫体に菌が生えて死んだ生体乾燥品を「椿象覃(チンチウタン)」と云い、不老長寿の霊薬とか?

紅葉と共に里にやって来る「カメムシ」の異臭は、新たな発見につながるのかも知れない。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:晩秋の候の問題虫、カメムシ:―

山々が、黄色や紅に色づく頃、住居の日当たりの良い場所や塀などに点々と蝟集する虫に気付く。

この代表的な虫が、「カメムシ」である。我が国に約600種が知られている。カメムシは、地方によっては屋内にまで侵入し、話題になる。

東北地方の温泉宿では、この虫の発する悪臭で、宿泊客から苦情が出る例もある。この虫は野外活動性であるが、越冬のために暖かい場所に潜り込む性質がある。

カメムシ類は、人畜に対する直接的な害を及ぼす事は無いが、刺激すると悪臭を放つため、不快虫とされている。

カメムシ類の多くは、農業害虫であるが、「稲、いね」を加害するイネクロカメムシ、トゲシラホシカメムシなどが知られている。

これらのカメムシは、稲の出穂期から乳熟期にかけて吸汁加害し、「斑点米」の原因となっている。

また、アオクサカメムシやイチモンジカメムシなどは、「まめ類」や「アブラナ科」の大害虫として知られている。

人の生活の場では、雑草の「クズ」に発生したマルカメムシ(Globular Stink bug)が、越冬のために、屋内に侵入し問題になった。

また、北海道では、スコットカメムシが屋内に侵入し、問題になった。やっかいなのは、越冬のため侵入時に「悪臭」を放ち、また、冬眠からさめた個体が野外に出ていく再び悪臭を放つことである。

この悪臭は、胸部覆面の中脚と後脚の間にある臭腺開口部から放つ、外敵に対する「防御物質」である。この物質は、ヘキサナール、トランス-2-デセール、トランス-2-オクテナールなどが知られている。

害虫、不快害虫と嫌われる「カメムシ」には、意外な効用があると云われている。それは、種類によって違いがあるようだが、歯痛、リュウマチの他、腎臓、肝臓および胃病などの慢性疾患に効くと云われている。

また、漢方にツマキクロカメムシを「九香虫」と称し、薬用として用いたとも云う。それに、カメムシの成虫体に菌が生えて死んだ生体乾燥品を「椿象覃(チンチウタン)」と云い、不老長寿の霊薬とか?

紅葉と共に里にやって来る「カメムシ」の異臭は、新たな発見につながるのかも知れない。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (7) Part 2

―:食の安全を脅かす話題の殺虫剤:―

殺虫剤は、もともと害虫防除に用いる化学物質であって、製造及び販売や用法・用量が「法」によって厳しく管理されているものである。

ところが、この所、意外な所で問題を起こしている。記憶も新たなものには、中国製冷凍ギョウザによる殺虫剤中毒事件、三笠フーズの汚染米転売事件および中国産冷凍インゲンの農薬中毒事件などがある。

日本の現状では、農薬や殺虫剤の散布による害虫防除の在り方が、厳しく批判され、その改善対策に取り組む中、上記のような事件が続発するのに驚く。

何故、こんな問題が発生するかを考えるに先立ち、問題になった殺虫剤は、どんな殺虫剤なのか、今一度、ここで見直しておきたい。

メタミドホス

この殺虫剤は、有機リン系殺虫剤のひとつであって、メタミドホスと云う呼称の他にTamaron,Monitorなどとも呼ばれている

この安全の程度を判断する基準の一つに、急性経口毒性のLD50と云う価がある。この殺虫剤のマウスやラットに対するLD50値は20mg/kgと云う強さである。

これは、体重1kgの人が20mgを食べるとその半数、50%に何等かの影響の出ると云う強さである。

しかも、1日摂取許容量(ADI)が、0.0006mgと云う毒性の強さである。また、本来の用途は野菜類の害虫である吸汁性のアブラムシ類の防除剤なのである。

この殺虫剤で問題なのは、日本では農薬登録がなされていないものである事だ。日本では使えないものが混入していたなど、これは残留農薬の問題にふれる以前の話である。

大切な事は、こんな物が紛れ込まない対策も必要だが、ギョウザの具材の栽培にまで逆上り、監視する仕組みの有無を明にする事である。

混入した殺虫剤の量の多少や安全性を論ずる前に、流通の過程でのリスクマネンジメントを確立するのが先なのである。

アセタミプリド

この殺虫剤は、上記のメタミドホスとその作用機構の異なる、ネオニコチノイド系に属するものである。

急性経口毒性のLD50値は、ラットに対して217mg/kg、マウスで198mg/kgとメタミドホスよりも低毒性である。

本品は、1955年に日本でも農薬登録がされていて、使用上の問題は無い。これは、モスピラン(Mospilan)と云う名称で上市されている。

温室栽培の野菜、果実類のアブラムシ類、コナジラミ類の防除に用いられている。

なお、この殺虫剤の一日摂取許容量は、0.071mg/kgである。

この混入が問題なのは、食用に供してはならない汚染米を食用として流通させた事である。

ポジティブリスト制度が導入されている現今、事故米の中には、0.03ppmが検出されたが、心配はありませんと説明する人の思考を疑いたい。

事故米は、食用として流通させてはならないものであって、この中の農薬を安全性を論ずる必要の無い事である。

食の安全・安心の為に、農薬の使用を極力抑え、良い米を消費者に提供する努力を重ねる生産者にとって、聞くに耐えない言葉である。

相次ぐ、農薬問題は、量や安全性などの論を交わす前に、「何故」こんな事が起こったのか、是正のための「何故」、「なぜ」の反復が必要なのである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:食の安全を脅かす話題の殺虫剤:―

殺虫剤は、もともと害虫防除に用いる化学物質であって、製造及び販売や用法・用量が「法」によって厳しく管理されているものである。

ところが、この所、意外な所で問題を起こしている。記憶も新たなものには、中国製冷凍ギョウザによる殺虫剤中毒事件、三笠フーズの汚染米転売事件および中国産冷凍インゲンの農薬中毒事件などがある。

日本の現状では、農薬や殺虫剤の散布による害虫防除の在り方が、厳しく批判され、その改善対策に取り組む中、上記のような事件が続発するのに驚く。

何故、こんな問題が発生するかを考えるに先立ち、問題になった殺虫剤は、どんな殺虫剤なのか、今一度、ここで見直しておきたい。

メタミドホス

この殺虫剤は、有機リン系殺虫剤のひとつであって、メタミドホスと云う呼称の他にTamaron,Monitorなどとも呼ばれている

この安全の程度を判断する基準の一つに、急性経口毒性のLD50と云う価がある。この殺虫剤のマウスやラットに対するLD50値は20mg/kgと云う強さである。

これは、体重1kgの人が20mgを食べるとその半数、50%に何等かの影響の出ると云う強さである。

しかも、1日摂取許容量(ADI)が、0.0006mgと云う毒性の強さである。また、本来の用途は野菜類の害虫である吸汁性のアブラムシ類の防除剤なのである。

この殺虫剤で問題なのは、日本では農薬登録がなされていないものである事だ。日本では使えないものが混入していたなど、これは残留農薬の問題にふれる以前の話である。

大切な事は、こんな物が紛れ込まない対策も必要だが、ギョウザの具材の栽培にまで逆上り、監視する仕組みの有無を明にする事である。

混入した殺虫剤の量の多少や安全性を論ずる前に、流通の過程でのリスクマネンジメントを確立するのが先なのである。

アセタミプリド

この殺虫剤は、上記のメタミドホスとその作用機構の異なる、ネオニコチノイド系に属するものである。

急性経口毒性のLD50値は、ラットに対して217mg/kg、マウスで198mg/kgとメタミドホスよりも低毒性である。

本品は、1955年に日本でも農薬登録がされていて、使用上の問題は無い。これは、モスピラン(Mospilan)と云う名称で上市されている。

温室栽培の野菜、果実類のアブラムシ類、コナジラミ類の防除に用いられている。

なお、この殺虫剤の一日摂取許容量は、0.071mg/kgである。

この混入が問題なのは、食用に供してはならない汚染米を食用として流通させた事である。

ポジティブリスト制度が導入されている現今、事故米の中には、0.03ppmが検出されたが、心配はありませんと説明する人の思考を疑いたい。

事故米は、食用として流通させてはならないものであって、この中の農薬を安全性を論ずる必要の無い事である。

食の安全・安心の為に、農薬の使用を極力抑え、良い米を消費者に提供する努力を重ねる生産者にとって、聞くに耐えない言葉である。

相次ぐ、農薬問題は、量や安全性などの論を交わす前に、「何故」こんな事が起こったのか、是正のための「何故」、「なぜ」の反復が必要なのである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2008年10月31日09時04分

「益虫・害虫の話」 (7) 〈Part 1〉 ハチが作り出す食品類

「益虫・害虫の話」 (7) Part 1

―:ハチが作り出す食品類:―

前回は、人に危害をもたらす「スズメバチ」に」ついて紹介した。このハチによる被害は、今頃から多発する。

また、この時期には、羽化したハチ達が交尾をする時期で、受精した「新女王」が、越冬場所を求めて、家屋内に侵入してくる。これは、翌年に向けての準備である。

こんな「ハチ」でも、恐ろしいだけの存在ではなく、その幼虫などは、「蜂の子」などと称し、珍味として人の口にのぼる。

また、同じ「ハチ」でも人が、家畜同様に飼育して、その生産物を「収奪」されているハチもいる。

それは、「ミツバチ」と称するもので、その「蜜」が利用されている。これを、〝養蜂〟と云う一つの産業を構成し、その歴史も紀元前に逆上る。

この「ミツ」の栄養価は高く、古来より貴重品として扱われていて、いまだに、その価値を失わない。

このミツバチについて、少し詳しく紹介するとおおよそ次の通りである。

このミツバチは、ミツバチ科に属するもので、わが国には、2種類が知られている。それは、ニホンミツバチとヨウシュミツバチ(セイヨウミツバチとも云う)の2種である。

この「働きバチ」の大きさは、体長が13ミリ前後で、その体色がニホンミツバチとヨウシュミツバチと若干の違いがある。前者は、やや黒味を持ち、後者はやや黄色を帯びている。

その生態は、ひとつの巣が1匹の女王蜂を中心に数万匹の働き蜂で構成されている。

働き蜂は、3月から4月にかけて活動を開始し、蜜や花粉を採取すると共に、巣の中に「王台」を造り、新女王の出現に備える。

面白いのは、旧女王は、新女王の羽化前に、おおよそ半数の働き蜂を連れて、新しい営巣場所を探して飛び立つ事である。これを分封という。

分封の時期に、突然、家の軒下や街路樹の枝に、虫の塊が出現し、人を驚かせる事がある。

養蜂では、巣箱の中で4年から5年も生存し、卵を産み続けるという神秘なエネルギーを持つ。

このミツバチは、人を全く攻撃しないと云うものではなく、まれではあるが、分封したセイヨウミツバチに襲われて、死亡した例がある。

ミツバチノの毒成分は、いくつか知られているが、主要なものとしてメリチンがある。

これは、赤血球に作用すると溶血を示す。

ハチに過敏性体質の人も居るので、たかがハチ刺されと軽視してはいけない。

ハチの産物は、珍貴、高価値であるが、ハチ毒のある事も忘れてはいけない。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ハチが作り出す食品類:―

前回は、人に危害をもたらす「スズメバチ」に」ついて紹介した。このハチによる被害は、今頃から多発する。

また、この時期には、羽化したハチ達が交尾をする時期で、受精した「新女王」が、越冬場所を求めて、家屋内に侵入してくる。これは、翌年に向けての準備である。

こんな「ハチ」でも、恐ろしいだけの存在ではなく、その幼虫などは、「蜂の子」などと称し、珍味として人の口にのぼる。

また、同じ「ハチ」でも人が、家畜同様に飼育して、その生産物を「収奪」されているハチもいる。

それは、「ミツバチ」と称するもので、その「蜜」が利用されている。これを、〝養蜂〟と云う一つの産業を構成し、その歴史も紀元前に逆上る。

この「ミツ」の栄養価は高く、古来より貴重品として扱われていて、いまだに、その価値を失わない。

このミツバチについて、少し詳しく紹介するとおおよそ次の通りである。

このミツバチは、ミツバチ科に属するもので、わが国には、2種類が知られている。それは、ニホンミツバチとヨウシュミツバチ(セイヨウミツバチとも云う)の2種である。

この「働きバチ」の大きさは、体長が13ミリ前後で、その体色がニホンミツバチとヨウシュミツバチと若干の違いがある。前者は、やや黒味を持ち、後者はやや黄色を帯びている。

その生態は、ひとつの巣が1匹の女王蜂を中心に数万匹の働き蜂で構成されている。

働き蜂は、3月から4月にかけて活動を開始し、蜜や花粉を採取すると共に、巣の中に「王台」を造り、新女王の出現に備える。

面白いのは、旧女王は、新女王の羽化前に、おおよそ半数の働き蜂を連れて、新しい営巣場所を探して飛び立つ事である。これを分封という。

分封の時期に、突然、家の軒下や街路樹の枝に、虫の塊が出現し、人を驚かせる事がある。

養蜂では、巣箱の中で4年から5年も生存し、卵を産み続けるという神秘なエネルギーを持つ。

このミツバチは、人を全く攻撃しないと云うものではなく、まれではあるが、分封したセイヨウミツバチに襲われて、死亡した例がある。

ミツバチノの毒成分は、いくつか知られているが、主要なものとしてメリチンがある。

これは、赤血球に作用すると溶血を示す。

ハチに過敏性体質の人も居るので、たかがハチ刺されと軽視してはいけない。

ハチの産物は、珍貴、高価値であるが、ハチ毒のある事も忘れてはいけない。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

2008年10月17日09時09分

「益虫・害虫の話」 (6) 〈Part 2〉 殺虫剤の残効性とは何なのか

殺虫剤とは、虫からの被害を防ぐために用いられる化学物質である。その殺虫剤を求められている性質は、速効性と残効性と云う性質である。

速効性については、前回、解説したが、今回は、「残効性」について解説する。

残効性とは、対象とする害虫に対し、有効性の持続期間の長さを云う。問題虫は、発生してからある期間、加害活動をするので、この間の有効性が求められている。

それは、殺虫剤を処理した最初の時点の殺虫力が、そのままで保つ期間を云う。その期間が、時間単位なのか月単位なのかは、その対象虫によって異なる。

ここでは、「チョウバエ」の成虫防除を例に紹介する。チョウバエの成虫は、自力による飛翔範囲が狭く、かなり限定されているのでその効果が判り易い。

このような、成虫の止ると想定される場所に殺虫剤を撒き、退治する方法を「残留噴霧処理」云う。

この方法は、チョウバエの成虫が、静止・休息すると想定した場所に、所定濃度の殺虫剤を処理するものである。

残効性は、薬剤の処理された面の殺虫力が当初のまま保持し続ける期間のことである。この期間は、対象虫の寿命の長さや発生回数で、期待値が異なるが、一般に1ヵ月を目安としている。

オオチョウバエ成に対する殺虫剤の残効性の実験例を紹介すると次の通りである。この評価は、成虫が薬剤に接触し、効力発想に要する時間のKT-50値(分)で示した。

ピレスドイロ系殺虫剤のペルメトリンの処理後の経過日の異なる面のKT-50値は、次の通りである。

処理直後は、13分であったが、7日後には13分、14日後で16分、30日後でも19分であった。処理直後の価から30日後の価の違いは、6分であり顕著な低下は認められない。

有機リン系殺虫剤のプロペタンホスでは、直後が20分、7日後が22分、14日後が22分、30日後においても22分であった。

以上の2種類の殺虫剤は処理後1ヵ月にわたって、当初と異なることなく充分な殺虫力と発揮するものであることが判る。

この残効性は、評価方法を処理面にチョウバエ成虫を24時間継続接触による致死率で判定するものにすると6ヵ月以上も、その効果を持続する。

現在、市販の殺虫剤は、以上のような実験で効果を確認し、上市されている。殺虫剤を安全に、かつ有効に使うためには、このような資料を確認しておくことが大切である。

林 晃史

元千葉県衛生研究所所長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

速効性については、前回、解説したが、今回は、「残効性」について解説する。

残効性とは、対象とする害虫に対し、有効性の持続期間の長さを云う。問題虫は、発生してからある期間、加害活動をするので、この間の有効性が求められている。

それは、殺虫剤を処理した最初の時点の殺虫力が、そのままで保つ期間を云う。その期間が、時間単位なのか月単位なのかは、その対象虫によって異なる。

ここでは、「チョウバエ」の成虫防除を例に紹介する。チョウバエの成虫は、自力による飛翔範囲が狭く、かなり限定されているのでその効果が判り易い。

このような、成虫の止ると想定される場所に殺虫剤を撒き、退治する方法を「残留噴霧処理」云う。

この方法は、チョウバエの成虫が、静止・休息すると想定した場所に、所定濃度の殺虫剤を処理するものである。

残効性は、薬剤の処理された面の殺虫力が当初のまま保持し続ける期間のことである。この期間は、対象虫の寿命の長さや発生回数で、期待値が異なるが、一般に1ヵ月を目安としている。

オオチョウバエ成に対する殺虫剤の残効性の実験例を紹介すると次の通りである。この評価は、成虫が薬剤に接触し、効力発想に要する時間のKT-50値(分)で示した。

ピレスドイロ系殺虫剤のペルメトリンの処理後の経過日の異なる面のKT-50値は、次の通りである。

処理直後は、13分であったが、7日後には13分、14日後で16分、30日後でも19分であった。処理直後の価から30日後の価の違いは、6分であり顕著な低下は認められない。

有機リン系殺虫剤のプロペタンホスでは、直後が20分、7日後が22分、14日後が22分、30日後においても22分であった。

以上の2種類の殺虫剤は処理後1ヵ月にわたって、当初と異なることなく充分な殺虫力と発揮するものであることが判る。

この残効性は、評価方法を処理面にチョウバエ成虫を24時間継続接触による致死率で判定するものにすると6ヵ月以上も、その効果を持続する。

現在、市販の殺虫剤は、以上のような実験で効果を確認し、上市されている。殺虫剤を安全に、かつ有効に使うためには、このような資料を確認しておくことが大切である。

林 晃史

元千葉県衛生研究所所長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

今年は、どうした訳か、ハチの巣の「除去」の依頼が多かった。これは、天候の所為もあるが、人の生活習慣の変化も大きく関与する。

この問題のハチは、「スズメバチ」(胡蜂)が主要なものである。このハチは、社会性であり、一般に「女王」、「働蜂」、「雄」の三型からなっている。

この生い立ちは、雄が無精卵から生まれ、女王が春先から造巣にかかり、働きバチの活動期に移る。その生活史は、図に示す通りである。

その生活は、朽ち木の中で越冬に始まるが、夏の働きバチの活動で、人目をひくことになる。

人に被害が増えるのは、晩夏から晩秋にかけてである。それは、巣内に新しい雄雌が生まれ、餌が不足することで、攻撃性が増すからである。晩夏のハチは刺激しないことが、大切である。

日本のスズメバチは、スズメバチ属が7種で、クロスズメバチ属が5種、ホオナガスズメバチ属が4種の16種がある。その内、よく知られているのが、キイロスズメバチである。

キイロスズメバチは学名をVespa Simillima Xanthoptera といい、英名をYellow Wasp,Japanese hornet などという。

このハチは、もともと森林、雑木林、丘陵地帯を棲処とし、樹木の害虫を捕食する大切な「天敵」であった。

これが、人の都合による都市化の進む中で、森林の伐採や土地造成による環境の破壊で、生活の場を失い都市へ移動した。

この都市化によって市街地に姿を見せるようになった代表的なハチが。キイロスズメバチで、人はこれを「都市型害虫」と云う。

何故、このハチが都市に定着したのか、その秘密は、キイロスズメバチにとって、安住の地なのである。

この働きバチの体長は、17~25㎜と大型で、女王も25~28㎜もある。また、この巣は大きく、巣の中の房室数はなんと2000から10000室に達する。

これだけの「ハチの子」を育てるには、働きバチの苦労は並では無い。しかし、人の食糧源としては、絶好なものである。

巣を造る場所は、木の枝、崖棚(ガケダナ)、橋の下、人家の軒先、樹洞、人家の壁間、屋根裏、土中など解放空間から遮閉空間と広範囲にわたる。

このハチの食性は、非常に多様であって、各種の昆虫類やクモ類を捕食(狩る)し、肉団子にして幼虫の食料とする。

また、成虫は花蜜や樹液、人の飲み残したジュース類をエネルギーとする。

このように、働きバチの捕食性には、天敵として効用が高いが、成虫の果実類に対する吸蜜性などは、干果製造業や果実の缶詰製造業にとっては、害虫である。このハチは、功罪を伴わせ持つ虫なのである。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所所長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

前回、殺虫剤の使い方、いわゆる施用法について紹介したのだが、此処ではその〝効き方〟について解説する。

ひとが殺虫剤を使ってまで、虫退治をする目的と期待は、何だろうか。それは、虫からの刺咬、吸血および不快感などの直接的被害の回避、防御を期待したものである。

また、使用者の求めているのは、その効果が迅速で確実に現れる事である。より速く、確実に虫の行動を抑える「力」、これを「速効性」と呼んでいる。

この現象をイエバエ成虫とチョウバエ成虫で具体的に紹介すると以下の通りである。

イエバエは、生活の場の代表的な飛翔性害虫で、チョウバエは食品工場等の問題である。

使用した殺虫剤は、0.3%DDVP剤、0.5%スミチオン剤、0.5%アレスリン剤、0.25%ピレトリン剤、0.2%スミスリン剤と、0.2%ペルメトリン剤の5種類で、いずれもエアゾール剤である。

これらの殺虫剤は、最も普通のもので、虫に直接噴霧する使い方をする製剤である。

殺虫剤の効果を比較するには、同じ条件下で実施する必要があるので、実際の部屋の縮小モデルを作り、この中にイエバエやチョウバエを放ち、所定量のエアゾールを噴射し、経時的に飛翔能力を失い、床面に落下仰転する虫数を観察する方法によった。

この方法は、「0.5㎥箱型法」と称する公定法である。観察の結果は、規定の統計処理を行い、KT-50値(分)を算出して比較を行うものである。

KT-50値とは虫群が薬剤に被毒してから時間の経過に伴う致落下仰転率が50%に達する所要時間の事である。

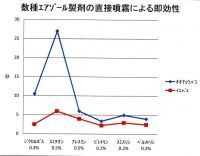

比較したら5種類の殺虫剤の効果はグラフに示したが、KT-50値の値が小さい程、速効性が高いと評価される。

イエバエ成虫のKT-50値:ピレトリン、2分30秒>ジクロルボス、2分46秒>ペルトメリン、2分53秒>スミスリン、3分09秒>アレスリン、5分12秒>スミチオン、6分21秒の順に低下する。

オオチョウバエ成虫のKT-50値:ピレトリン、2分58秒>ペルメトリン、4分19秒>スミスリン、4分57秒>アレスリン5分55秒>ジクロルボス、10分17秒>スミチオン、27分40秒の順に低下した。

以上、総合的に見ると0.2%ピレトリン剤が、最も速効性の高い殺虫剤といえる。また、それに次なるものは、0.2%ペルメトリン剤、ピレスロイド系殺虫剤が有効的なものといえる。

イエバエ成虫のデーターは、他の昆虫を代表し得る事になっているので、ピレスロイド剤は、ハチ退治にも役立つ製剤と言える。

以上が殺虫剤の速効性という事である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

ひとが殺虫剤を使ってまで、虫退治をする目的と期待は、何だろうか。それは、虫からの刺咬、吸血および不快感などの直接的被害の回避、防御を期待したものである。

また、使用者の求めているのは、その効果が迅速で確実に現れる事である。より速く、確実に虫の行動を抑える「力」、これを「速効性」と呼んでいる。

この現象をイエバエ成虫とチョウバエ成虫で具体的に紹介すると以下の通りである。

イエバエは、生活の場の代表的な飛翔性害虫で、チョウバエは食品工場等の問題である。

使用した殺虫剤は、0.3%DDVP剤、0.5%スミチオン剤、0.5%アレスリン剤、0.25%ピレトリン剤、0.2%スミスリン剤と、0.2%ペルメトリン剤の5種類で、いずれもエアゾール剤である。

これらの殺虫剤は、最も普通のもので、虫に直接噴霧する使い方をする製剤である。

殺虫剤の効果を比較するには、同じ条件下で実施する必要があるので、実際の部屋の縮小モデルを作り、この中にイエバエやチョウバエを放ち、所定量のエアゾールを噴射し、経時的に飛翔能力を失い、床面に落下仰転する虫数を観察する方法によった。

この方法は、「0.5㎥箱型法」と称する公定法である。観察の結果は、規定の統計処理を行い、KT-50値(分)を算出して比較を行うものである。

KT-50値とは虫群が薬剤に被毒してから時間の経過に伴う致落下仰転率が50%に達する所要時間の事である。

比較したら5種類の殺虫剤の効果はグラフに示したが、KT-50値の値が小さい程、速効性が高いと評価される。

イエバエ成虫のKT-50値:ピレトリン、2分30秒>ジクロルボス、2分46秒>ペルトメリン、2分53秒>スミスリン、3分09秒>アレスリン、5分12秒>スミチオン、6分21秒の順に低下する。

オオチョウバエ成虫のKT-50値:ピレトリン、2分58秒>ペルメトリン、4分19秒>スミスリン、4分57秒>アレスリン5分55秒>ジクロルボス、10分17秒>スミチオン、27分40秒の順に低下した。

以上、総合的に見ると0.2%ピレトリン剤が、最も速効性の高い殺虫剤といえる。また、それに次なるものは、0.2%ペルメトリン剤、ピレスロイド系殺虫剤が有効的なものといえる。

イエバエ成虫のデーターは、他の昆虫を代表し得る事になっているので、ピレスロイド剤は、ハチ退治にも役立つ製剤と言える。

以上が殺虫剤の速効性という事である。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

虫は私達に季節を感じさせる生きものである。なかでも強烈に夏を想い出させるのが「ハチ」である。

昔、夏休みとなれば、連日、昆虫採集に夢中になった。珍品のチョウや大型のカブトムシの樹木には必ずと云う程、大型の「ハチ」が頑張っていて、採集の邪魔をされた悔しさを今だに忘れない。

私にとって、ハチは、8月の「ワル虫」の筆頭である。しかし、どうした訳か、今ではハチ駆除の相談を受けたり、これを駆除する指南をする日々を過ごしている。

云うなれば、昔の敵が、今は味方の交際である。それにしても、今年は「ミツバチ」を始めとするハチ駆除相談が多い。

しかし、この「ハチ」の駆除は、本当に必要なのだろうか、若干、気になるところである。それと云うのは、一般にハチは〝刺す〟と云う面だけで憶えられている節がある。今一度、「ハチ」を見直してみたい。

ハチ(蜂、Bees、Wasps)は膜翅目に属する大きなグループの中の虫である。この仲間は、おおよそ12万種が知られていて、日本でも4000種を超す状況である。これは、日本の全国市町村数の1787市町村よりも多い数である。

このハチ類の食性は、植物を食べるものから他の昆虫を捕食あるいは寄生したり、花蜜の採取、キノコを栽培するなど変化に富んでいる。

このグループの体形は、腹部にくびれの無い広腰亜目と腹部が細くくびれる細腰亜目のハチは、有錐類と有劍類のふたつがある。

私達の印象深いのが、後者の有劍類で、これには、アリやミツバチ、スズメバチが含まれ、セイボウ上科、スズメバチ上科、ミツバチ上科の3上科がある。

これが、問題のハチの全体像であるが、膜翅目の虫から「アリ」を除いたのが「ハチ」である。

ハチの特徴は、部部に一対の複眼と3個の単眼を持っている。触覚は長く、10節を数える。普通、口器は咀嚼(かむ口)口であるが、なかにはストロー状のものもある。

雌は、産卵管を持つが、これが「針」になったものがある。これが、ハチの幼虫の餌である昆虫を麻酔する注射器に使われたり、巣を脅かすものを攻撃する武器とする。したがって、巣を脅かさなければ、良い訳である。社会性の種類は、日本では約2%程度である。

画像説明

植木の中のハチの巣。刺激を与えなければ攻撃して来ない。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

昔、夏休みとなれば、連日、昆虫採集に夢中になった。珍品のチョウや大型のカブトムシの樹木には必ずと云う程、大型の「ハチ」が頑張っていて、採集の邪魔をされた悔しさを今だに忘れない。

私にとって、ハチは、8月の「ワル虫」の筆頭である。しかし、どうした訳か、今ではハチ駆除の相談を受けたり、これを駆除する指南をする日々を過ごしている。

云うなれば、昔の敵が、今は味方の交際である。それにしても、今年は「ミツバチ」を始めとするハチ駆除相談が多い。

しかし、この「ハチ」の駆除は、本当に必要なのだろうか、若干、気になるところである。それと云うのは、一般にハチは〝刺す〟と云う面だけで憶えられている節がある。今一度、「ハチ」を見直してみたい。

ハチ(蜂、Bees、Wasps)は膜翅目に属する大きなグループの中の虫である。この仲間は、おおよそ12万種が知られていて、日本でも4000種を超す状況である。これは、日本の全国市町村数の1787市町村よりも多い数である。

このハチ類の食性は、植物を食べるものから他の昆虫を捕食あるいは寄生したり、花蜜の採取、キノコを栽培するなど変化に富んでいる。

このグループの体形は、腹部にくびれの無い広腰亜目と腹部が細くくびれる細腰亜目のハチは、有錐類と有劍類のふたつがある。

私達の印象深いのが、後者の有劍類で、これには、アリやミツバチ、スズメバチが含まれ、セイボウ上科、スズメバチ上科、ミツバチ上科の3上科がある。

これが、問題のハチの全体像であるが、膜翅目の虫から「アリ」を除いたのが「ハチ」である。

ハチの特徴は、部部に一対の複眼と3個の単眼を持っている。触覚は長く、10節を数える。普通、口器は咀嚼(かむ口)口であるが、なかにはストロー状のものもある。

雌は、産卵管を持つが、これが「針」になったものがある。これが、ハチの幼虫の餌である昆虫を麻酔する注射器に使われたり、巣を脅かすものを攻撃する武器とする。したがって、巣を脅かさなければ、良い訳である。社会性の種類は、日本では約2%程度である。

画像説明

植木の中のハチの巣。刺激を与えなければ攻撃して来ない。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (4) Part 2

―:殺虫剤はどのようにして効くのか:―

殺虫剤は、有害生物管理には欠かせぬ材料のひとつである。これを有効、適切に使用するには、若干の知識が必要である。

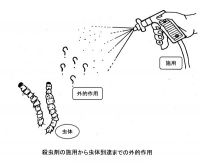

この事の基本的な事は、前回、説明したが今回、殺虫剤の施用から虫体に到達するまでにどんな事があるのかについて説明する。

殺虫剤が本来の目的を課するためには、その使い方、施用方法や薬剤の基本的な性質と環境条件などが大きく関与する。

その中で、最も大事な事は、薬剤の使い方、即ち施用方法である。殺虫剤は撒けば効くと云うものではなく、対象となる虫の習性や発生状況によって、その方法を選らばなければならない。 その方法には、次のものがある。

1)施用形式・・・液剤散布、粉剤散布、粒剤散布、煙霧剤散布、燻蒸、燻煙、塗布、粉衣充てん、滴下、挿入、注射、注入、巻き付、及び毒餌などの方法がある。

この場合、注射を要するのは、薬剤の濃度、投与量、処理時間などである。また、施用のための器具および使用条件なども注意が必要である。

以上が、図(殺虫剤の施用から虫到達までの外的作用)の「施用」に当る所である。

2)薬剤の性質・・・これは、殺虫剤の性状でこれには物理的性質(相性、粒形、色、比重、融点、沸点、蒸気圧など)と化学的性質(化学的構造、臭気、溶解性、安定性、溶剤純度など)とがある。

3)環境条件・・・これには、気象的条件や被散布体の性質などがある。

以上であるが次回、対象虫を特定してその詳細を解説する。

薬の化学的性質理解していなかった為に、自殺者の救急治療時に、入院患者や治療関係者に中毒事故が起こった例がある。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:殺虫剤はどのようにして効くのか:―

殺虫剤は、有害生物管理には欠かせぬ材料のひとつである。これを有効、適切に使用するには、若干の知識が必要である。

この事の基本的な事は、前回、説明したが今回、殺虫剤の施用から虫体に到達するまでにどんな事があるのかについて説明する。

殺虫剤が本来の目的を課するためには、その使い方、施用方法や薬剤の基本的な性質と環境条件などが大きく関与する。

その中で、最も大事な事は、薬剤の使い方、即ち施用方法である。殺虫剤は撒けば効くと云うものではなく、対象となる虫の習性や発生状況によって、その方法を選らばなければならない。 その方法には、次のものがある。

1)施用形式・・・液剤散布、粉剤散布、粒剤散布、煙霧剤散布、燻蒸、燻煙、塗布、粉衣充てん、滴下、挿入、注射、注入、巻き付、及び毒餌などの方法がある。

この場合、注射を要するのは、薬剤の濃度、投与量、処理時間などである。また、施用のための器具および使用条件なども注意が必要である。

以上が、図(殺虫剤の施用から虫到達までの外的作用)の「施用」に当る所である。

2)薬剤の性質・・・これは、殺虫剤の性状でこれには物理的性質(相性、粒形、色、比重、融点、沸点、蒸気圧など)と化学的性質(化学的構造、臭気、溶解性、安定性、溶剤純度など)とがある。

3)環境条件・・・これには、気象的条件や被散布体の性質などがある。

以上であるが次回、対象虫を特定してその詳細を解説する。

薬の化学的性質理解していなかった為に、自殺者の救急治療時に、入院患者や治療関係者に中毒事故が起こった例がある。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (4) Part 1

―:ザ・コクロウチ、害虫から薬まで:―

虫と云う生き物は、人の都合によって珍重されたり、毛嫌いされたりその評価の温度差が大きい。

不思議なのは、「蝶」は好きだが、「蛾」は嫌いだとか、カブトムシは欲しいが、コガネムシには眼もくれない人の居ることだ。

だが、ゴキブリは殆どの人が嫌いだと云う。その理由は、汚い、気持ちが悪い、病原菌を持っているからだと云う。

確かに、ゴキブリは、衛生害虫に位置つけられているが、しかし、幸か不幸かこれを大々的に「ワル虫」と決めつける「悪行」を体験した事が無い。

だが、このゴキブリは、その発生場所や状況によっては、無関心では居られない。

今日、日常生活の場では、食の「安全・安心」が大きな課題となっていて、ゴキブリもその円周上にある。この機会に、ゴキブリを今一度、見直す必要がある。

ゴキブリは、直翅目のバッタ、コオロギ、カマキリ等に近い仲間である。その地球への適応性は、今から約3億年前の石炭期中期に地球上に現わしただけに高い。

日本に生息する主要な家住性ゴキブリは、チャバネゴキブリ、クロゴキブリ、ワモンゴキブリ、コワモンゴキブリ、トビイロゴキブリ、ヤマトゴキブリなどである。

ゴキブリが問題なのは、その生活史が「不完全変態」であって、卵から孵化した時から歩行し、活動期間の長い事である。

人の病気との関係は、ウイルス、細菌、原虫などの病原微生物を伝播する確かな伝播者である。

実際に病院などのゴキブリを調査した所、入院患者の持つ病原菌が発見されている。

何れにしても、人由来の病原微生物の伝播者である。また、ゴキブリは、喘息のアレルゲンとして知られている。

このように、ゴキブリは問題をかかえており、集団生活の場や食品製造及び取扱施設等にとって、油断の出来ない虫である。

しかし、このゴキブリは、意外な使われ方もされていた。あまり、一般的では無いが、外国航路の船で、多発するゴキブリを船員が、食用に供した話もあった。

昔、ワモンゴキブリの塩焼きにしたものを消化の薬として用いていた。また、黒焼きにして粉末にしたものは、感冒や寝小便に効果があるとも云われていた。

「漢方絶論学」と云う本に、ゴキブリを油で揚げ、粉にして毎日少量を飲用すると「ぜん息」の薬になるとも云われている。

一時、話題になったが、サツマゴキブリが漢方薬として用いられた。これは、肝硬変やアトピー性皮膚炎に効との事であった。

ゴキブリは、害虫と云う顔と薬として役に立ったと云う両面性を持った変わり者だ。

画像説明

このゴキブリ、害虫か?漢方薬か?なんと、これはペットだと云う!!

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:ザ・コクロウチ、害虫から薬まで:―

虫と云う生き物は、人の都合によって珍重されたり、毛嫌いされたりその評価の温度差が大きい。

不思議なのは、「蝶」は好きだが、「蛾」は嫌いだとか、カブトムシは欲しいが、コガネムシには眼もくれない人の居ることだ。

だが、ゴキブリは殆どの人が嫌いだと云う。その理由は、汚い、気持ちが悪い、病原菌を持っているからだと云う。

確かに、ゴキブリは、衛生害虫に位置つけられているが、しかし、幸か不幸かこれを大々的に「ワル虫」と決めつける「悪行」を体験した事が無い。

だが、このゴキブリは、その発生場所や状況によっては、無関心では居られない。

今日、日常生活の場では、食の「安全・安心」が大きな課題となっていて、ゴキブリもその円周上にある。この機会に、ゴキブリを今一度、見直す必要がある。

ゴキブリは、直翅目のバッタ、コオロギ、カマキリ等に近い仲間である。その地球への適応性は、今から約3億年前の石炭期中期に地球上に現わしただけに高い。

日本に生息する主要な家住性ゴキブリは、チャバネゴキブリ、クロゴキブリ、ワモンゴキブリ、コワモンゴキブリ、トビイロゴキブリ、ヤマトゴキブリなどである。

ゴキブリが問題なのは、その生活史が「不完全変態」であって、卵から孵化した時から歩行し、活動期間の長い事である。

人の病気との関係は、ウイルス、細菌、原虫などの病原微生物を伝播する確かな伝播者である。

実際に病院などのゴキブリを調査した所、入院患者の持つ病原菌が発見されている。

何れにしても、人由来の病原微生物の伝播者である。また、ゴキブリは、喘息のアレルゲンとして知られている。

このように、ゴキブリは問題をかかえており、集団生活の場や食品製造及び取扱施設等にとって、油断の出来ない虫である。

しかし、このゴキブリは、意外な使われ方もされていた。あまり、一般的では無いが、外国航路の船で、多発するゴキブリを船員が、食用に供した話もあった。

昔、ワモンゴキブリの塩焼きにしたものを消化の薬として用いていた。また、黒焼きにして粉末にしたものは、感冒や寝小便に効果があるとも云われていた。

「漢方絶論学」と云う本に、ゴキブリを油で揚げ、粉にして毎日少量を飲用すると「ぜん息」の薬になるとも云われている。

一時、話題になったが、サツマゴキブリが漢方薬として用いられた。これは、肝硬変やアトピー性皮膚炎に効との事であった。

ゴキブリは、害虫と云う顔と薬として役に立ったと云う両面性を持った変わり者だ。

画像説明

このゴキブリ、害虫か?漢方薬か?なんと、これはペットだと云う!!

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

「益虫・害虫の話」 (3) Part 1

―:施設の汚れを告げるハエ:―

虫は、人との共同生活者である。どちらかの都合で、敵になついたり味方になったりしている。前回、紹介した「チョウバエ」は、人が快適さを追求する過程で造り出された害虫である。

住いが、昔風の木造家屋であれば、余り気にもしなかった虫が、表面的な奇麗さを増したがたまに、敵視される虫がいる。

これは、概して、都市型仕様となり、メンテナンスの必要性を失念した所で、問題が起り易い。そんな虫に、ノミバエが居る。

ノミバエは体長が1.1から2.0mm程度の胸部の発達した小型のハエである。

分類学的には、双翅目のノミバエ科に属する一群のハエである。ノミバエは英名をHumpbacked flies、猫背のハエと云い。屋内で普通に見られる。

成虫は、活発に飛び跳ねるが、食卓や台所を歩きまわる。薄暗い台所や厨房等では、気にならなかったが、建物が明るく奇麗になると目立つ虫である。

ノミバエの幼虫は腐植物質、漬物、動物や昆虫の死体、腐肉などに発生する。また、老朽化施設の下水管周辺で、漏出物が土壌化した所からも発生する。また、成虫は食品屑、廃棄物、トイレの臭気等に誘引され、金網の目から侵入する。

食品工場や大量調理施設等では、洗い場、水周り、排水溝等の汚れがひどいと多発性する。水周りのメンテナンスが悪く、汚物が貯まっていると発生する。このハエは、施設の汚れ具合を教えるハエである。

このハエの姿を見かけたら「肉トラップ」で、入念に調査をし、発生源を突き止めて除去する。悪いことに、幼虫が時おり検便や検尿の時に発見されるなど、油断のならない微小虫である。

生活史は、25℃の条件下で卵期が15時間、幼虫期が3日、蛹期が9.3日で、卵から成虫になるまでが約13日である。

いずれにしても、このハエは施設のメンテナンスの手ぬかりを告げる「指標昆虫」と言えば「益虫」なのだ。

画像説明

可愛げなこの微小バエ、汚れを告げる指標虫。しかし幼虫は「ハエ症」の虫。

―:施設の汚れを告げるハエ:―

虫は、人との共同生活者である。どちらかの都合で、敵になついたり味方になったりしている。前回、紹介した「チョウバエ」は、人が快適さを追求する過程で造り出された害虫である。

住いが、昔風の木造家屋であれば、余り気にもしなかった虫が、表面的な奇麗さを増したがたまに、敵視される虫がいる。

これは、概して、都市型仕様となり、メンテナンスの必要性を失念した所で、問題が起り易い。そんな虫に、ノミバエが居る。

ノミバエは体長が1.1から2.0mm程度の胸部の発達した小型のハエである。

分類学的には、双翅目のノミバエ科に属する一群のハエである。ノミバエは英名をHumpbacked flies、猫背のハエと云い。屋内で普通に見られる。

成虫は、活発に飛び跳ねるが、食卓や台所を歩きまわる。薄暗い台所や厨房等では、気にならなかったが、建物が明るく奇麗になると目立つ虫である。

ノミバエの幼虫は腐植物質、漬物、動物や昆虫の死体、腐肉などに発生する。また、老朽化施設の下水管周辺で、漏出物が土壌化した所からも発生する。また、成虫は食品屑、廃棄物、トイレの臭気等に誘引され、金網の目から侵入する。

食品工場や大量調理施設等では、洗い場、水周り、排水溝等の汚れがひどいと多発性する。水周りのメンテナンスが悪く、汚物が貯まっていると発生する。このハエは、施設の汚れ具合を教えるハエである。

このハエの姿を見かけたら「肉トラップ」で、入念に調査をし、発生源を突き止めて除去する。悪いことに、幼虫が時おり検便や検尿の時に発見されるなど、油断のならない微小虫である。

生活史は、25℃の条件下で卵期が15時間、幼虫期が3日、蛹期が9.3日で、卵から成虫になるまでが約13日である。

いずれにしても、このハエは施設のメンテナンスの手ぬかりを告げる「指標昆虫」と言えば「益虫」なのだ。

画像説明

可愛げなこの微小バエ、汚れを告げる指標虫。しかし幼虫は「ハエ症」の虫。

「益虫・害虫の話」 (3) Part 2

―:殺虫剤の使い方の基本:―

施設で、問題虫が多発した場合には、何等かの処置が必要である。

防虫対策の基本は、予防処置で、それには3つの原則がある。

1. 虫を発生させない。

2. 虫を侵入させない。

3. 虫を定着させない。

この3つである。

以上の措置は有効であるが、虫はしばしば「異常発生」や「迷入」と云う事態をもたらす。このような場合には殺虫剤による化学的防除が必要となる。

この手法は効果的ではあるが、殺虫剤は生理活性の高い化学物であるため、使用に際しては、用法・用量の厳守が不可欠である。

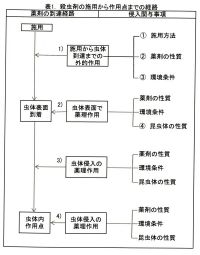

効果を上げ、安全性を確実にするためには、殺虫剤の施用から作用点到達までには、その経路があって、これが効力発現に大きく関与している事を理解することである。

この事を要約すると図の通りである。この「施用」、「虫体表面到達」、「虫体内作用点」を理解する事で、適正使用が可能になる。なお、この詳細は回を追って解説する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

―:殺虫剤の使い方の基本:―

施設で、問題虫が多発した場合には、何等かの処置が必要である。

防虫対策の基本は、予防処置で、それには3つの原則がある。

1. 虫を発生させない。

2. 虫を侵入させない。

3. 虫を定着させない。

この3つである。

以上の措置は有効であるが、虫はしばしば「異常発生」や「迷入」と云う事態をもたらす。このような場合には殺虫剤による化学的防除が必要となる。

この手法は効果的ではあるが、殺虫剤は生理活性の高い化学物であるため、使用に際しては、用法・用量の厳守が不可欠である。

効果を上げ、安全性を確実にするためには、殺虫剤の施用から作用点到達までには、その経路があって、これが効力発現に大きく関与している事を理解することである。

この事を要約すると図の通りである。この「施用」、「虫体表面到達」、「虫体内作用点」を理解する事で、適正使用が可能になる。なお、この詳細は回を追って解説する。

林 晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

前回は虫の登場の話をした。虫が地球上に登場以来、人と虫の付き合いは今日に至る。その間に、人の虫観は様々に変わって来た。

現代は、今まで人にとって何でもなかった全く唯の虫が、にわかに目の敵にされる状況がある。今回はこんな虫を紹介する。

この虫は今頃(5月初旬)から姿を現し、〝梅雨〟の時期に目立つ、小型の「ハエ」である。その名をチョウバエと云う。

これは、その成虫の形状が一見して蝶のように見えるので、名付けられたようだ。その表現は、日本だけではなく外国でもモスフライ(Moth flies)〝蛾のようなハエ〟と呼ばれている。

チョウバエの分類学的位置付けは双翅類に属し、ハエの仲間であるが、蚊に近いチョウバエ(蝶蠅)科に入る。

では、この小型のハエが、わが国でいつの時代から知られるようになったのだろうか。

これは、それ程古いものではなく、今から約180年前の天保年間の事で、その時代の「雀巣庵虫譜」なる書物にその名が見られる。

日本各地で見られたようだが、なかでも尾張地方で関心が高かったようで、「ブツサキ」と云う方言がよく知られている。

昔は、田畑の水路や小さな池などの自然の水系を発生源とし、人の生活の場では目立たない存在であった。

この虫が問題になり始めたのは、ずっと最近の事で、水洗便所の登場、浄化槽等の普及とともに注目を浴びるようになった。

いわゆる生活環境の都市化、人にとって快適さを増した事の所産である。人の生活環境の改変で造り出された「都市害虫」なのである。

このハエの発生は、生活の場の終末処理の適否を知るインディケーターと云うのが、正しい認識なのかもしれない。

今日では、ホテル、レストラン等のトイレ、地下室、地下街の飲食店舗の調理場等によく成虫の姿を見かける。

幼虫は、汚物食性で、水中で生活していて、姿を見かける事がない。いずれにしても、発生場所の多くが、水洗便所、下水処理施設、厨房の下水溝など不潔な場所等なので、衛生的に問題な虫である。

最近では食品類製造工場や関連施設等の水周りで発生し、食の安心を脅かす混入異物の虫として関係者に恐れられている。

チョウバエは、日本全土に分布していて、年間を通して発生するが、大きなピークは5月から10月である。

1匹の雌は、平均240個の卵を産み、卵から成虫までの所要日数が、2週間以内である。

その生活史を要約すると写真の通りである。

防除法は、成虫期と幼虫期では若干、異なるので、効果を上げるには工夫が要る。

発生場所や状況をよく確認し、適切な処置をとるべきである。今ひとつ厄介なのは、幼虫が、人の泌尿生殖器、消化器、気道、眼瞼内等に迷入して、〝ハエ症〟などの病害を引き起こす事がある。

目先の便利さを求めた人間の甘さが、なんでもなかった虫を、とんでも無い害虫にしてしまった。

林晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

現代は、今まで人にとって何でもなかった全く唯の虫が、にわかに目の敵にされる状況がある。今回はこんな虫を紹介する。

この虫は今頃(5月初旬)から姿を現し、〝梅雨〟の時期に目立つ、小型の「ハエ」である。その名をチョウバエと云う。

これは、その成虫の形状が一見して蝶のように見えるので、名付けられたようだ。その表現は、日本だけではなく外国でもモスフライ(Moth flies)〝蛾のようなハエ〟と呼ばれている。

チョウバエの分類学的位置付けは双翅類に属し、ハエの仲間であるが、蚊に近いチョウバエ(蝶蠅)科に入る。

では、この小型のハエが、わが国でいつの時代から知られるようになったのだろうか。

これは、それ程古いものではなく、今から約180年前の天保年間の事で、その時代の「雀巣庵虫譜」なる書物にその名が見られる。

日本各地で見られたようだが、なかでも尾張地方で関心が高かったようで、「ブツサキ」と云う方言がよく知られている。

昔は、田畑の水路や小さな池などの自然の水系を発生源とし、人の生活の場では目立たない存在であった。

この虫が問題になり始めたのは、ずっと最近の事で、水洗便所の登場、浄化槽等の普及とともに注目を浴びるようになった。

いわゆる生活環境の都市化、人にとって快適さを増した事の所産である。人の生活環境の改変で造り出された「都市害虫」なのである。

このハエの発生は、生活の場の終末処理の適否を知るインディケーターと云うのが、正しい認識なのかもしれない。

今日では、ホテル、レストラン等のトイレ、地下室、地下街の飲食店舗の調理場等によく成虫の姿を見かける。

幼虫は、汚物食性で、水中で生活していて、姿を見かける事がない。いずれにしても、発生場所の多くが、水洗便所、下水処理施設、厨房の下水溝など不潔な場所等なので、衛生的に問題な虫である。

最近では食品類製造工場や関連施設等の水周りで発生し、食の安心を脅かす混入異物の虫として関係者に恐れられている。

チョウバエは、日本全土に分布していて、年間を通して発生するが、大きなピークは5月から10月である。

1匹の雌は、平均240個の卵を産み、卵から成虫までの所要日数が、2週間以内である。

その生活史を要約すると写真の通りである。

防除法は、成虫期と幼虫期では若干、異なるので、効果を上げるには工夫が要る。

発生場所や状況をよく確認し、適切な処置をとるべきである。今ひとつ厄介なのは、幼虫が、人の泌尿生殖器、消化器、気道、眼瞼内等に迷入して、〝ハエ症〟などの病害を引き起こす事がある。

目先の便利さを求めた人間の甘さが、なんでもなかった虫を、とんでも無い害虫にしてしまった。

林晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

人は、チョウバエと云う全く唯の虫を都市型害虫に変えてしまった。

この虫は、人に対する直接的な被害をもたらさないが、有害微生物を伝播しないと云える保証は出来ない。

その駆除は、発生場所や状況によって、適切な手段を選ばなければならない。殺虫剤による直接的な殺滅の方法もあるが、幼虫期に処理をして、成虫にさせない薬剤がある。

これを昆虫成長阻害剤(Insect growth regulator : IGR)と称し、昆虫幼若ホルモン様物質、キチン形成阻害剤などがある。

前者の製品には、スミラブ(ピリプロキシフェン)があって、ハエ幼虫での実験であるが、老熟幼虫に対するLC50値が、0.089ppmである。後者には、アルトシッド(メトプレン)があって、老熟幼虫に対するLC50が2.2ppmである。

IGR剤は、人畜に対する毒性は低く、限られた場所で成長する幼虫に適した薬剤である。尚、成虫は夜間活動性なので、ライトトラップを併用すると駆除効果が上がる。

この虫は、人に対する直接的な被害をもたらさないが、有害微生物を伝播しないと云える保証は出来ない。

その駆除は、発生場所や状況によって、適切な手段を選ばなければならない。殺虫剤による直接的な殺滅の方法もあるが、幼虫期に処理をして、成虫にさせない薬剤がある。

これを昆虫成長阻害剤(Insect growth regulator : IGR)と称し、昆虫幼若ホルモン様物質、キチン形成阻害剤などがある。

前者の製品には、スミラブ(ピリプロキシフェン)があって、ハエ幼虫での実験であるが、老熟幼虫に対するLC50値が、0.089ppmである。後者には、アルトシッド(メトプレン)があって、老熟幼虫に対するLC50が2.2ppmである。

IGR剤は、人畜に対する毒性は低く、限られた場所で成長する幼虫に適した薬剤である。尚、成虫は夜間活動性なので、ライトトラップを併用すると駆除効果が上がる。

これから、“益虫”と“害虫”の話を進めるが、それに先立ち「虫」とは何なのか

を頭の中に整理しておきたい。

虫、昆虫類と云う生きものは分類学と云う「物差し」で云うと次のようになる。

昆虫類は、動物学上では、節足動物に属する自然に発生する一群である。さら

に明確に云うと多くの動物の中で「昆虫網」と云う一つの網を構成する。この網

は、世界の動物の四分の三を占めると云う。

また、この昆虫類が、地球上に現れたのは化石昆虫の研究で、古生代の石炭紀

のようである。化石昆虫でよく知られているのは、ゴキブリやトンボ類(蜻蛉

目)などである。

虫達の地球上への出現は、なんとも古く、現存する昆虫群の殆どが、新生代の

第三紀に顔をそろえたようだ。こんな昆虫類の益、不益は一律に論ずることは、

非常に困難である。しかし、非常に困難である。しかしここが面白いところでも

ある。

人間に対して利益をもたらすものを「益虫」と呼び被害をもたらすものを「害

虫」と云い、直接的に利害関係の無いものをただの「虫」と云う。しかし、これ

らは時代やその人の考えで評価が違うので、興味のつきない生き物である。

林晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師

を頭の中に整理しておきたい。

虫、昆虫類と云う生きものは分類学と云う「物差し」で云うと次のようになる。

昆虫類は、動物学上では、節足動物に属する自然に発生する一群である。さら

に明確に云うと多くの動物の中で「昆虫網」と云う一つの網を構成する。この網

は、世界の動物の四分の三を占めると云う。

また、この昆虫類が、地球上に現れたのは化石昆虫の研究で、古生代の石炭紀

のようである。化石昆虫でよく知られているのは、ゴキブリやトンボ類(蜻蛉

目)などである。

虫達の地球上への出現は、なんとも古く、現存する昆虫群の殆どが、新生代の

第三紀に顔をそろえたようだ。こんな昆虫類の益、不益は一律に論ずることは、

非常に困難である。しかし、非常に困難である。しかしここが面白いところでも

ある。

人間に対して利益をもたらすものを「益虫」と呼び被害をもたらすものを「害

虫」と云い、直接的に利害関係の無いものをただの「虫」と云う。しかし、これ

らは時代やその人の考えで評価が違うので、興味のつきない生き物である。

林晃史氏

元千葉県衛生研究所次長

東京医科歯科大学医学部非常勤講師